文庫 - 日本文学

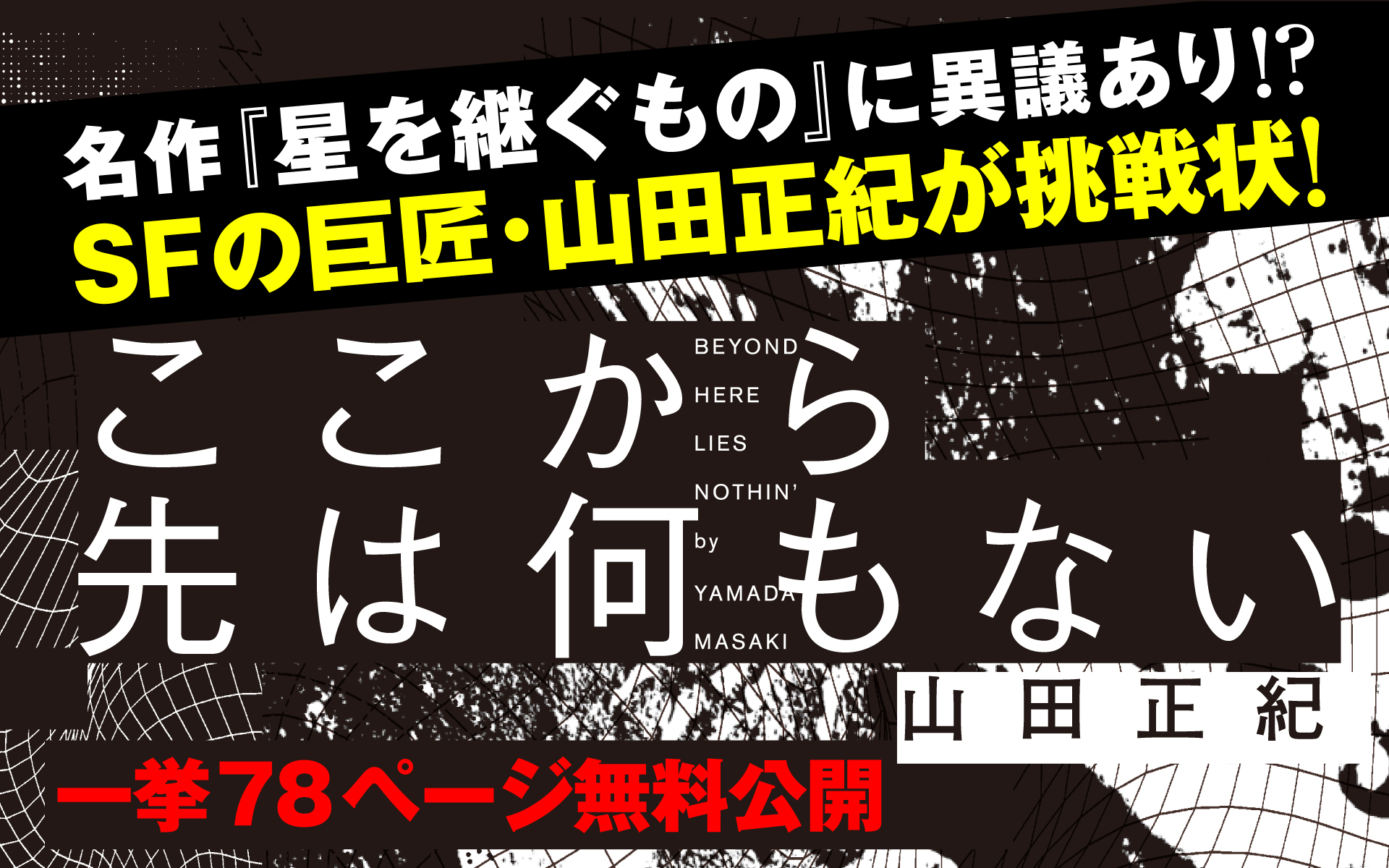

【一挙78ページ無料公開】名作『星を継ぐもの』に異議あり!? SFの巨匠・山田正紀が挑戦状! - 4ページ目

山田正紀

2022.04.08

3

──なんだ、これは!

鋭二は走りながら、思わず声をあげそうになってしまった。

ほかの監視カメラの映像をすべて押しのけるようにして、ふいに鋭二のリアルタイム映像が強調されたのだった。

いや、それが通常の監視カメラの映像などではないことは一目で見て取れた。なぜならそれは、少なくとも地上数十メートル、はるか上空からの映像だったからなのだ。

鋭二の頭頂部が豆粒のように大通公園を移動している……

自分では落ち着いているつもりでいたが、正体不明の追跡チームに追われて、やはり相当に慌てていたのにちがいない。気がついてみれば、鋭二はいまだにコッペパンをくわえたままでいる。右手にはスマホを持っている。左手でパンをつかんで、思いきり嚙みちぎった。そして左手に残ったコッペパンを前方に投げつけた。

前方に何がいたのか? 鳩だ。鳩の群れがいた。コッペパンを乱暴に投げ込まれて、鳩たちは一斉に飛びたった。そのなかを鋭二の頭頂部が突っ切っていく。

その鳩の群れにゴーストのように影がよぎった。なにか鳩の群れの上空を飛んでいるものの影だ。上空から鋭二の頭頂部を撮影しているものの影だ。

──そうか。

これはドローンによる上空からの映像だ。

解析協会で画像処理されている監視カメラ・システムだったら、事前に仕込んでおいたウイルスやワームなどでどうにでも干渉できる。だが、明らかにドローンは監視カメラ・システムを制御するコンピュータ群ではなしに、人間によって操縦されている。いかに鋭二が天才的なハクティビストであろうと人間が相手ではどうすることもできない。お手上げだ。

そもそも、このドローンはどこから出現したのか。道警が札幌市内を監視するのにドローンを使っている、などという話は聞いたことがない。警察でないとしたら、どこのどんな組織がドローンを操縦しているのか? 皆目、見当がつかない。

ドローンなどという、突拍子もないものが出現したために、これまで鋭二がしてきたことはすべて徒労に終わってしまった。自分の映像をビデオから消去し、追跡チームのメンバーを国際手配犯に仕立て上げたのが、ことごとく茶番になってしまった。

いっそ笑い飛ばしてやりたいところだが、いま現に鋭二の映像が、解析協会のモニターに映し出されているのかと思うと、とてもそんな余裕はない。いったい何台、いや、何十台のパトカーが大通公園に急行しつつあるのだろう? 想像もつかないが、下手をすると、追跡チームのメンバーたちばかりか、鋭二までもが現行犯逮捕されることになりかねない。

そもそも、これほどたくさんのパトカーを呼び寄せ、こんな窮地を招いてしまったのは、他ならない鋭二自身なのだから、誰に文句をつけるわけにもいかない。

すると──

スマホの着信音が鳴ったのだ。

一瞬、誰かから麻衣子への電話か、と思ったのだが、画面に表示された電話番号を見て、そうでないことがわかった。鋭二は自分の顔が石のようにこわばるのを感じた。

その番号に心当たりがあった。心当たりがあるからといって嬉しい相手ではない。どちらかというと疫病神呼ばわりしたい相手なのだ。

──無視してやろうか。

そうも思ったが、じつのところ、この窮地から救い出してくれる人間がいるとしたら、おそらく彼が、唯一、その人物であることだろう、という理性が働いた。

なにしろ上空からはドローン、背後には追跡チーム、周囲にはパトカーが押し寄せているという状況なのだ。

人の好き嫌いなどいっていられる場合ではなかった……

ドローンが頭上から撮影しているのでは、どんなに走りつづけてもムダなようなものだが、まさかパトカーが集合しつつあるのを知りながら、足をとめるわけにはいかない。

走りから、ちょっと早足程度に変え、息をととのえながら、

「あ、俺、鋭二──何か用?」スマホに出た。「わかってると思うけど、これ、人のスマホなんだよね。あと持ち時間はせいぜい二分というところ」

「何か用って?」大庭卓の声がかすかに笑う。「バーカ、余裕こいてんじゃねーよ。それどころじゃねえだろ、おまえ」

「パトカーに、ドローンに、追跡チーム──たしかに大変だけどさ。実質、あんたのほうが大変なんじゃないのかな」

鋭二も自分ではそうと意識せずに笑っていた。大庭卓とはもう一年半も会っていない。けれども懐かしさはない。むしろ苦笑に近い笑いのように思う。やれやれ、またここに戻ってきてしまったのか、という苦笑──

「この電話もらってわかったんだけどさ。追跡チームも、ドローンも、あんたのものだよね」

「会おう」

卓が唐突に言う。

「なんで」

「いまから三十分後に」卓は相手になろうとはしなかった。「そうだな。スタバでいいか──割り勘だぞ」

「またまた」

「南一条店のスタバで会おう。知ってるだろ。田室のUSBをすり替えた店だから」

「へー、なんでも知ってるんだ。あいかわらずの調べ魔だね」

「バッくれんじゃねーぞ。そんなことしてもムダだかんな」

卓はいきなり電話を切った。

一瞬、鋭二はあっけにとられたが、卓にはいつも自分だけの都合で一方的に電話を切るクセがあったのを思い出して、変わってないなあ、と胸のなかでつぶやいて──

思わず顔をしかめたのは、そのつぶやきになにか懐かしむような響きを感じたからだった。

気がついたら、腰を曲げ、両手を両膝に当てて、ゼイゼイとあえいでいた。

スマホからドローンの映像は消えていた。どこかに飛び去ったのか。これでもう鋭二の映像が監視カメラ・ネットワーク・データベースに送られることはない。さすがに追跡チームは解散しただろうから彼らに追われる心配もない。というか、そもそも追跡チームは、卓が使っている連中のようだから、卓と会う約束ができた以上、もう彼らに鋭二を追う必要はないのだ。

パトカーの音が最大限に高くなった。その音が断続的に切れ、それにブレーキの音が挟まるようになった。どうやらパトカーが続々と大通公園に到着したようだ。

まだ監視カメラの映像の、追跡チームのメンバーの顔に、国際指名手配犯の顔を重ねたままなのを思い出した。それらの処理をすべて削除して、スマホの電源も切った。十分に二十秒を余していた……

まさかとは思うが、警察が大通公園に非常線でも敷いたらマズい。面倒なことになる前に大通公園を離れたほうがいいだろう。

しきりにパトカーが行き来するのを横目で見ながらスターバックスに向かった。