文庫 - 日本文学

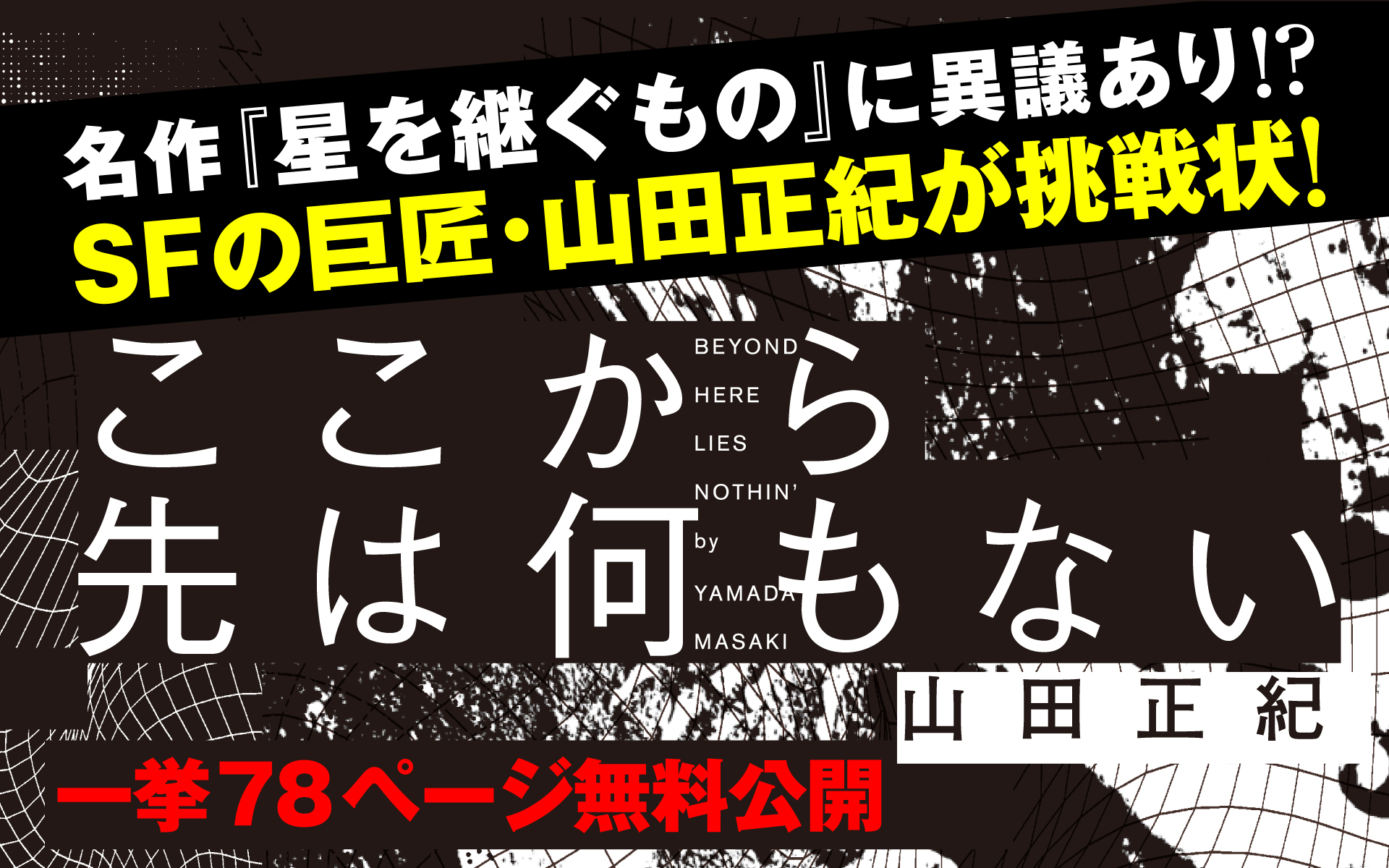

【一挙78ページ無料公開】名作『星を継ぐもの』に異議あり!? SFの巨匠・山田正紀が挑戦状! - 7ページ目

山田正紀

2022.04.08

6

卓が言葉をつづける。

「ところでここにもう一つ問題があってな──日本にはギボンを開発するノウハウはない。それで、ギボンを提供してもらう代償に、アメリカにサンプルの四十五パーセントを提供する、という契約を取り交わした。こうした契約はこれまでにも例がないことじゃない。〈はやぶさ〉って知ってるだろ? その計画初期段階では、アメリカからローバーを提供してもらうかわりに、サンプルの十パーセントを渡すという契約になっていた」

「〈はやぶさ〉のときには十パーセントだったものが〈ノリス2〉では四十五パーセントになったわけ? ずいぶんとインフレが激しいじゃないか」

鋭二は笑う。

「ああ。それで──これがそのアメリカに渡したサンプルなんだが」

卓の顔が奇妙なほどの無表情になった。その、石のようにこわばった表情のまま、財布を取り出し、そのなかから葉書サイズの写真を撮りだした。これだ、と言って、それをテーブルに置いた。

鋭二はそれを手に取って見つめた。

なんの変哲もない、おもしろみに欠けた写真だ。ただ地面を写しただけの写真のように見えた。やや白みがかった褐色の岩床……いや、きれいに均された砂地だろうか。

ライトが真上から当てられていて、全体にのっぺりとした印象が強かった。

「これがどうかしたの」

鋭二は卓に視線を戻した。

「わからないか。素人にはちょっと見にくいかもしれない」卓はうなずいて、「隊にいたときに地雷原を横断する訓練をしたことがあったろう。あのときのことを思い出してくれ。それでもう一度、その写真をじっくり見てくれないか」

「えー、面倒だよ」

「鋭二、頼む」卓がいつになく真剣な表情でそう言った。「これはとても重要なことなんだ」

「重要なことって──」鋭二はヘラヘラ笑う。「誰にとってさ、卓にとって?」

「いや、人類にとって──」

「……」

その言葉のあまりの大仰さに鋭二は言葉を失った。笑ってやろうか、と思ったが、その笑いさえこわばった。

卓はまじめな顔をして冗談を言うタイプではない。そもそも冗談などめったに口にしない。

卓が「人類にとって」と言うなら、それは掛け値なしの、人類にとって重要なことにちがいないのだ。鋭二には人類のことなどどうでもよかったが、それを口にするのは、はばかられた。

「地雷原の訓練……」

鋭二もまた一時、海上自衛隊に籍を置いていた。

もっともみずから志願して入ったわけではない。そんなタイプでないことは自分でもよくわかっている。運動神経が鈍いし、体力もないし、そもそも団体行動が心から苦手だ。

高校時代、防衛省の中央情報保全隊(市ヶ谷駐屯地)の防諜コンピュータ・システムにハッキングを仕掛けた。それをカウンター・サイバー要員の卓に発見され、その才能を見込まれ、自衛隊にリクルートされた。それをのまなければ、札幌少年鑑別所に収監する、ということで、要するに選択の余地がなかったのだ。

鋭二は卓の麾下で対米に特化したカウンター・サイバー・システムの構築に従事していた。実戦訓練はほぼ皆無だったが──あれはなんの間違いか──ただ一度だけ、敵が占拠している島に上陸するという想定のもとで訓練を受けたことがある。そのときに地雷原横断の演習を受けた。どうやって地雷を避けて行動するかを教え込まれた……

あのとき教官から教えられたように、両目を狭め、意識を集中し、たしかにそこに何かがあるはずだ、という確信のもとに、じっと写真に視線を凝らした。

すると──

それがぼんやり見えはじめたのだ。しだいに輪郭をあらわにしていった……

「これ──」鋭二の声がかすれた。「冗談だよね」

「冗談なんかであるものか」卓の声は沈痛だった。「いっそ冗談であってくれたら、どんなによかったか、とそう思うけどな」

「だけど──こんなのってありえないっしょ?」

「ああ、ありえないさ、こんなことは絶対にありえない。しかし、それでも現にそこにある……その事実は否定できないだろ」

「だけどこんなことって……」

鋭二は呆然としている。

そして、二人は同時にテーブルの上に置かれた写真に目をやった。

その写真に写っているそれ──

地表になかば埋もれている頭蓋骨、腕骨、肋骨、椎骨……いずれも一部分、断片にすぎないが、そこにうっすらと浮かびあがっているのは、たしかにバラバラに散らばった化石人骨なのだった。