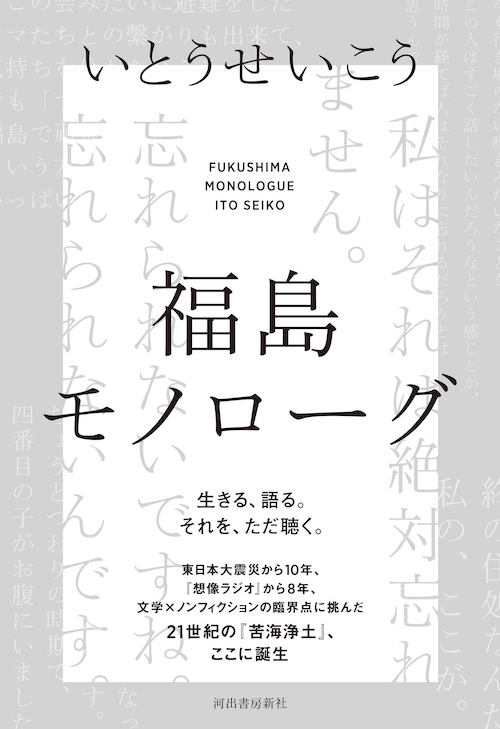

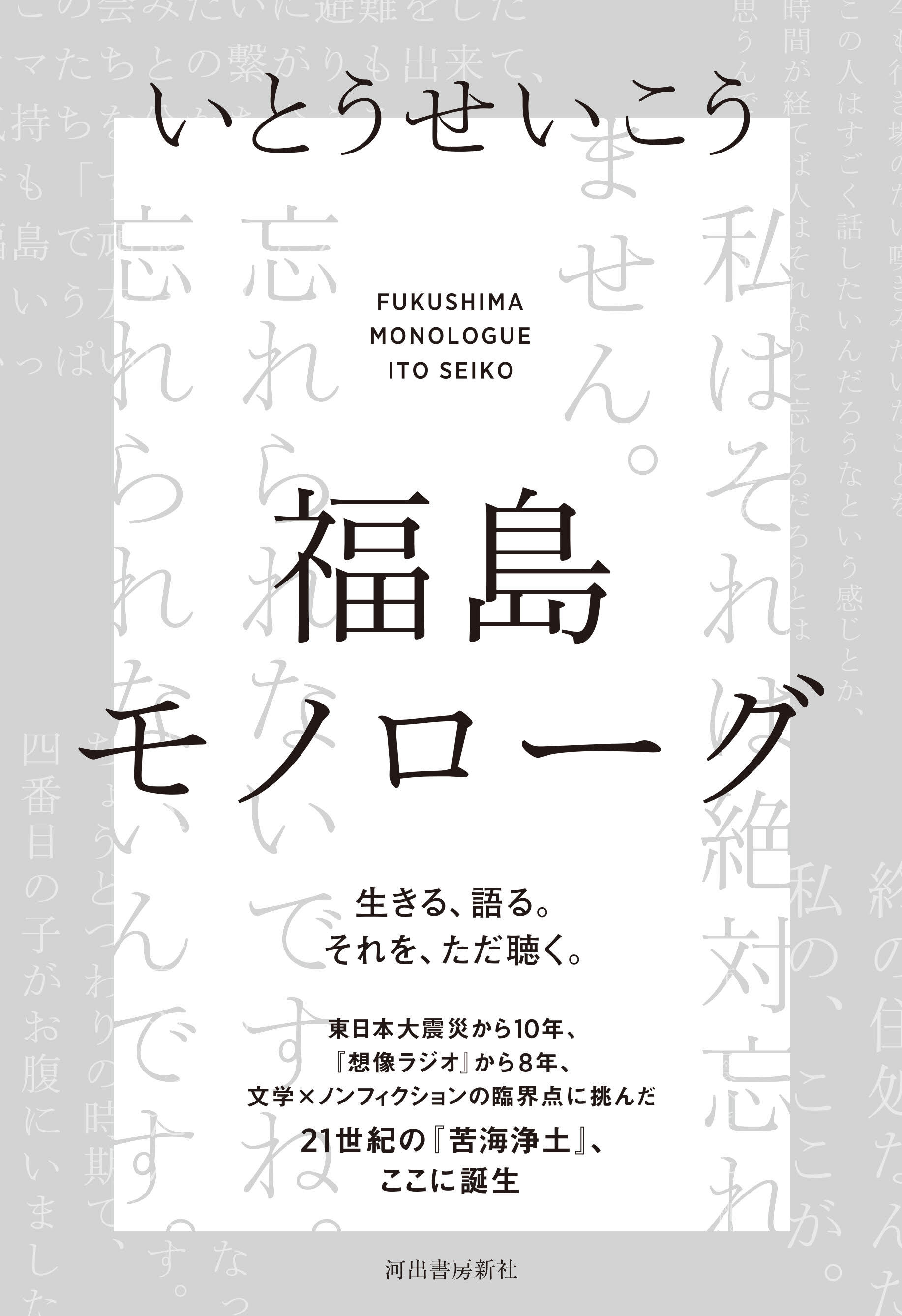

単行本 - 日本文学

東日本大震災から10年、フィクションと現実の臨界点を描いた新たな名作 いとうせいこう著『福島モノローグ』(土方正志 評)

評者・土方正志

2021.05.06

東日本大震災から10年、フィクションと現実の臨界点を描いた新たな名作――いとうせいこう著『福島モノローグ』(土方正志 評)

土方正志

最初にまずは断っておかなければならない。これは書評ではない。というのは、なにせ本書には私の名も登場している。さらにこの十年、いとうさんとは被災地の編集者としてトークイベントなどさまざまに場を共にした、取材にも同行した、果ては私が関わる仙台短編文学賞では第四回の選考委員もお願いした。客観的に冷静に評するなどできるワケがない……と、固辞しようとしたのだが、それを踏まえてでいいといわれれば、書かずばなるまい。

本書は、作家いとうせいこうの「聞き書き」による「震災文学」である。

ある人は東京電力福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域で牛を飼い、ある人は福島で子どもを生み育てて、またある人は臨時災害エフエムを立ち上げた。おばあちゃんの戦後史があり、就農一年で原発事故に遭遇した女性がいて、災害復興住宅を終の住処と思い定めた歌詠みのおばあちゃんが、日本舞踊のお師匠さんがいる。そんな福島を生きる女性たちの「聞き書き」なのだが、それでは「聞き書き」とはなにか。

取材とは相手の話を聴く行為だ。それを一問一答のインタビューにまとめもできれば、解釈評価して人物ルポにまとめたりもできる。語り手の一人称で「聞き書き」にもできる。実は文章表現としていちばん難易度が高いのはこの「聞き書き」ではないか。インタビューやルポは取材者の発言や解釈評価によって一定の流れを作りやすい。だが、相手の語りだけである物語をまとめるには互いの憑依関係が求められる。東北の「聞き書き」の名手として知られた故・野添憲治さんに「聞き書き」とは語り手と書き手の「共犯関係」による「共同作業」であると教えられたのを思い出す。聞き手は語り手に憑依する、語り手は憑依されるのを許す。これが野添さんのいう「共犯関係」と「共同作業」の正体なのではないか。文章による口寄せとでもいえばいいか。

本書の語り手がみな女性であるのも象徴的ではある。彼女たちはイタコなのかもしれない。自らの体験を見聞を、そして知る人たちの記憶を、恐山のイタコの口寄せのごとく召喚して著者に語る。それをまた著者が文章にして読者に伝える。このような感覚を覚えたのは、本書に登場するもうひとりの語り手でただひとり宮城県に暮らす、津波によって父を亡くした女性の「聞き書き」のためかもしれない。私の名が語られるのはこの女性の口からなのだ。彼女の語りとその記憶に召喚された、十年前の私が、私も知る彼女の家族が、そして私の仲間たちがページによみがえる。憑依は連鎖する。

そんな私であってみれば、いずれ本書を冷静になど読めはしない。読者にはこの憑依の連鎖を、大文字の「東日本大震災」ではなく、ひとりの人間にとってあの体験はなんだったのか、この十年はなんだったのかを想像するよすがとしてもらえればと願う。あなたが「被災者」となるその日のために。静かな静かな本である。

初出=「文藝」2021年夏季号