単行本 - 日本文学

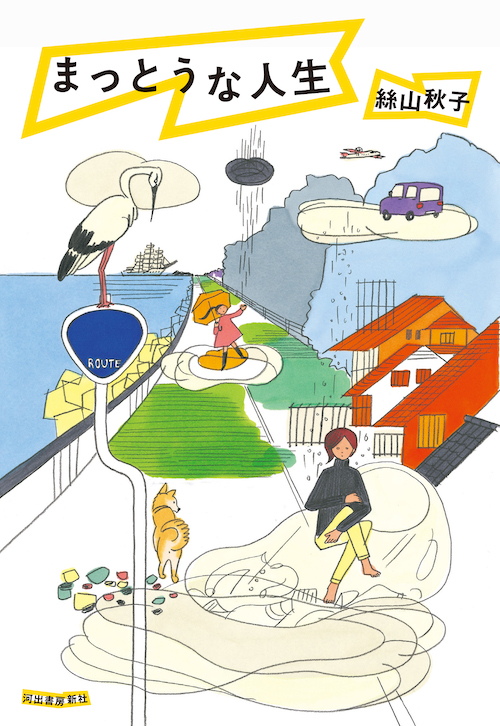

名作『逃亡くそたわけ』から数十年後、コロナ下の再会を描いた絲山秋子の新たな代表作 『まっとうな人生』

藤井聡子

2022.08.09

先日、近所のスーパーで、中学の後輩と出くわした。彼女は私を見るなり「先輩、相変わらずですねフフッ」と笑った。マスクをしているからと顔を洗いもせず、一昨日から着たままのスウェット姿で、一本のネギを握り締めていた私は、スーパーこそ社交場なのだと痛感した。地方都市におけるスーパーやホームセンター、商業施設は、親密ではない人とでもやたら遭遇してしまう場なのだ。だってあの二人だって、「お値打ち感ゼロ」で当たり前のように出くわしたのだから。

『逃亡くそたわけ』の続編『まっとうな人生』は、主人公の「あたし=花ちゃん」が「なごやん」と十数年ぶりに富山で再会したことから物語が始まる。二人はかつて精神病院を抜け出し、九州縦断の逃亡劇を繰り広げた仲だ。福岡出身の花ちゃんと名古屋出身のなごやんが、それぞれ家庭をもうけて富山に住んでいるなんて劇的な展開だが、花ちゃん曰く「ただの再会だ」。

本作では昆布大好き富山県民の食文化や、方言、地名、各スーパーの特徴まで、細部に亘って地場産ネタが行き届く。井波の町並み、砺波の散居村といった風景描写も見事だ。呉羽山を隔てた西VS東、加賀藩VS富山藩などの代理戦争も各所で勃発。富山あるあるが緻密ゆえ、あるあると疑いもしなかった日常の喪失が圧倒的に生々しい。

連載中にコロナ禍へ突入し、期せずして同時代小説になったという本作は、連載当時から私の救いの書だった。夫のアキオちゃん、娘の佳音との暮らしを死守すべく、もがき続ける花ちゃんにエールを贈りたかったし、自分の中のどうしようもない閉塞感について、彼女に聞いてもらいたくてページをめくっていたように思う。「目の前の椅子に座ることをためらう人のように、あたしはぼうっと立っている」。旅の人である花ちゃんの言葉が、混沌とした心の輪郭をクリアにする。

花ちゃんは県民の誇り・立山に対して「美しいけど眩しすぎて困る」と率直に吐露し、「富山は安全。立山が災害から守ってくれる」が口癖の吞気な地元民にも苛立ちを隠さない。職場で最初のコロナ患者になるのは絶対に嫌だという、アキオちゃんへの不信感。故郷のように富山を語るなごやんに向ける意地悪な視線。佳音とズルを企てた時のワクワク感と後ろめたさ。都会の濁った水を求める気持ち。愛らしい雑貨を手にした時の安堵感。清濁併吞の感情は私にも覚えがある。わかるよ花ちゃん!と手を取りたくなるが、安易な共感はしたくない。花ちゃんの誠実で、まっとうな憤りは花ちゃんだけのものだ。

あの頃、すべてが停滞したように思えた富山の街には、ちゃんと血がドクドク流れていたことを、富山の人たちがままならない日々を生きていたことを、花ちゃんは身をもって刻印する。きっと私と彼女は、スーパーの「アルビス」で今もすれ違っているはずだ。花ちゃんの気配を背中に感じながら、ネギ一本を買い求める私の生活は続く。花ちゃん最近どう? 私は今日も何とか切り抜けられそうやちゃ。小説の主人公と呼応する読書体験は、後にも先にも本作だけである。