単行本 - 日本文学

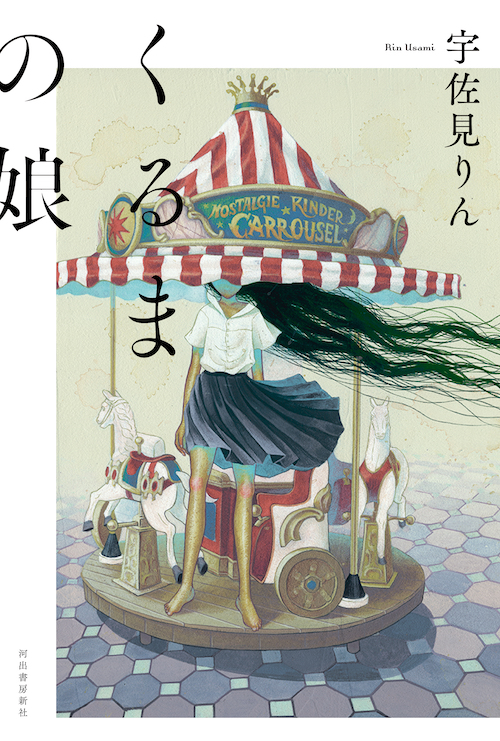

宇佐見りん芥川賞受賞第一作『くるまの娘』試し読み

宇佐見りん

2022.05.11

車で祖母の葬儀に向かう、17歳のかんこたち一家。思い出の景色や、車中泊の密なる空気が、家族のままならなさの根源にあるものを引きずりだしていく。52万部突破『推し、燃ゆ』に次ぐ、慟哭必至の最高傑作!

===↓試し読みはこの↓へ===

くるまの娘

宇佐見りん

かんこ、と呼ぶ声がする。台所から居間へ出てきた母が二階に向かってさけぶ声が聞こえてくる。かんこ、おひる。かんこ、お夕飯。しないはずの声だった。夢と現実の間を縫うように聞こえてきた。むかしは「にい、かんこ、ぽん」だったと思う。にい、かんこ、ぽん、ご飯。昨年、兄が家を出て「にい、かんこ、ぽん」は「かんこ、ぽん」になった。今年の春、弟のぽんが祖父母の家に住みはじめて「かんこ」になった。母が階下から呼ぶ。いつまでも聞こえてくる。にい、かんこ、ぽん。にい、かんこ、ぽん。かんこ、ぽん。かんこ、ぽん。かんこ。かんこ。……。

かんこは光を背負っている。背中をまるめた自分の突き出た背骨に、光と熱が集まるのを感じている。明るい血の色をした光だった。閉じた瞼と目尻のあいだに溜まり、風のあるたびやわらかく翳った。呼吸をすると肺は熱く汚れる。額にも頭髪にも熱がこもる。細く入り込んできた風に鼻をうごめかし、左頬をかるく冷まされながら、かんこは自分がだれかを背負っている気がした。その息が肩に触れていたように思った。

窓の外からは校舎の建て増し工事の音が薄く遠く聞こえ続けていて、その音が風にあおられて急激に大きくなったときかんこははっきりと目を覚ました。静かな教室は知らない顔ばかりだった。顔をぬぐい右頬に触れると、机に突っ伏していたためにきざみこまれた線がかすかに湿っている。かんこはまたやったのだと気づき、胸が揺れるような思いで、四限から開いたままだった古典の教科書や端の捲れた辞書を鞄にしまい込んだ。口のなかにかわいた唾液の味がしていた。「お目覚めですかねえ」恥じるように机のものをしまっているかんこを見ていた物理の女性教師が表情のない声で言った。だが、かんこが顔をあげると教師はすぐに視線をはずし授業を再開する。

「かなこちゃん、文系クラス? そしたら移動かも」斜め後ろから昨年同じクラスだった女の子が心配そうに声をかけてくる。この教室は五限は物理で、文系選択者は小教室に移動しなければならなかった。かんこは口の中で謝り立ちあがった。こんなことがかんこにはしょっちゅうあった。寝ている間に人がそっくり入れ替わってしまっているのは今回が初めてだったが、昼休憩の時間から眠り続け、次の授業が始まって焦ったり、他の全員が運動場に行ってしまってから始業のチャイムを聞き、電気の消えた暗い教室で目覚めたりした。

机の間を縫いながら教室を出て、ガラス張りの渡り廊下に出る。学校を囲む木々が青い。山を切り開いた土地に、高校を建設するとき新たに植えられたものだと地理の授業で聞いた。たしかに学校の木からは、山に入ったときに感じられるような土の匂いはしなかった。草いきれもなかった。

渡り廊下の先から体育教師が歩いてきた。ふらふらと小教室を目指すかんこを見つけるなり大げさに噴き出し、「秋野、平気かあ」と言う。悪意のない、目いっぱい背を叩いて勇気づけるような笑いだった。かんこは、この体育教師のからからとした笑い方が好きだった。

「さぼりか」

「さぼりです」と言いながらかんこは、そうか、こういうのをさぼりというのか、と思う。もっと自分の意志で不真面目に自由に行うものだとばかり思っていた。こんなふうに成り行きにまかせて漂着するように、行うものだったのか。自覚は薄かった。かんこは小教室を目指す。白いベンチのある角をまがって、白髪の上品なおばちゃんが一人でやっている購買前を過ぎ、教員室の脇の階段を上って小教室に向かおうとしていたはずだった。足が、踊り場から次の階に向かおうとした。踏んづける、また次の段を踏んづける。「おいおい」かんこは誰にともなく呟いた。「おいおいおい」最上階まで続く階段を上った。近頃、思いがけなくそれに取りつかれる。先程の物理の女性教師が、去年、慣性の法則について説明していたときのことが思い返された。病院でオルゴールのカノンを聴いているとき、下校中晴天を見上げているとき、教室で弁当のミニトマトをつついているとき、かんこは突然ただの物になって、変化を受けつけなくなる。動けなくなるか、何かを反復し続けるか、どちらかになる。一年半ほど前からだった。ある朝、目覚めたかんこは気分が晴れやかだった。足がとまらなくなり、ホームセンターに行って縄を買い、その足で街の小さな神社に行って、縄を御神木にかけた。帰ってきて風呂に入っているとき、母が担任に電話した。母の声を扉越しに聞きながらかんこは風呂の温度表示をながめていた。湯は熱く、冷え切った体には痛いほどだった。話し合いが行われることになった。担任からカウンセラーに、また医者にと、かんこの話し相手はうつった。母は脳梗塞(のう こう そく)の後遺症でなやみ、父は学校へ行かないと怒鳴ります。兄は、嫌気がさしたらしく家を出ていきました。弟は、母の実家近くの高校を受験し、来年から祖父母の家に行くことが決まっています。教室には友人がいないのでひとりですが、いじめは受けていません。グループ課題など、たすけてくれる人もいます。学校の課題は多いです。夜はけんかになるので寝る時間はありません。たくさん休んだので部活に居場所はありません。今度退部届を出そうと思います。担任とは仲が悪いです。このあいだ親を、モンスター呼ばわりしているのを友人づてに聞きました。わたしはこの頃怠慢になりました。掃除も勉強もできません。授業にも行けていません。

話すたび形骸化した。どれも原因のようだが、どう言っても違う。思うように動かなくなった体のことを、かんこはよく人のせいにした。出来事のせいにした。話しながら、一時的には原因をつきとめたようにも思われるのに、礼を言って外へ出て、蒼い芝を踏んだ瞬間にはもう違っていると思った。熱の塊のような何かは、喉を通り口に出すときには別物に変貌している。特に、母が脳梗塞で入院した二年前のことになると、かんこはいつも言葉に詰まった。最初に症状が出たのは母の職場だったはずだが、知らせをうけたときのことも覚えていなければ、麻痺をはじめとした後遺症にうめく母を見て自分が何を思ったかさえ曖昧だった。ただいつまでも思い出される夜があった。細かく震えるような風が屋根を包んでいた。表の坂道を、親子を乗せた自転車が過ぎていった。親子連れが通り過ぎた後には、いつも高い子どもの声だけが、鈴の音のように残る。一緒にいるはずの親の声は低く、先に闇に溶けて聞こえなくなる。

食材をあらかじめ湯で洗うといいとテレビの番組で見た母が、透明なボウルに湯を張り、鋏(はさみ)でぶつぎりにした鶏肉を入れていた。退院後、左半身に麻痺が残り、リハビリで少しずつ回復を促しているところだったから、包丁のかわりに鋏を使っていたのだった。母が料理する横で定期試験の勉強をしながら、かんこは母とよく話した。つい先週二人で観に行った映画の話にさしかかると突然返事がなくなった。

顔をあげた。台所に手をつき、虚をつかれたような母の顔があった。

かんこは、悟った。いくつか母に尋ねた。最近、近所にできたパン屋のこと、かんこが母の入院中に渡した花のこと。人違いで声をかけられたような顔を前に、かんこは照れたような笑いを浮かべた。あの場面がよかった、あの先生役は棒読みだと二人で話した帰り道を思い出した。並木道にあたる光がきれいだったが、忘れなくてはならない。

鶏肉が白くなっている。熱が通り過ぎたと言って母はボウルのなかの鶏肉を流水で洗いだした。母の顔は白く、濡れた手で頬をかりかりと引っ搔いては、しきりに首をひねった。そのときピーと間抜けに音が鳴った。鶏肉を放置して洗面所に向かい、洗濯物を干すという母を、かんこはとめた。体が思うように動かないあいだは、他の者が料理以外の家事をまわすことになっていた。だが母は全身でかんこを払いのけると、洗濯槽に上半身を突っ込み、服を干し始めた。

蛍光灯は暗かった。母の肩にかかった髪に、白い光が筋のように入っていた。母は、化学繊維でできた、褪せた桃色の寝間着を着ていた。動くたび背中に柔らかく皺が寄った。母の左の腕がシャツを取り落とす。すると急に興味を失ったように洗濯機を離れ、母は居間を歩いた。かんこはシャツをとろうとしゃがみこんだ。

空気が裂けるような音が聞こえたのはそのときだった。幼い女の子がふたつに結うように、両手で髪をつかみ、崩れ落ちる母の後ろ姿が見えた。母は叫んでいた。見えないものに向かって叫びながら、何度もお辞儀した。

昔、母は気丈だった、とそのときかんこは思った。病気以降、一変し、泣き出すことが増えた母を励ますのが自分の役目だとかんこは思っていた。母の姿は小さな子どもがスーパーの床にへたりこんでいるようで、割れるような声で泣き叫ばれているのにかんこはむしろ冷静な気分だった。笑い飛ばし、安心させようと思った。駆け寄り、あかちゃんじゃないんだから、と手を伸ばそうとして「あか……」と口をひらきかけたとき突然顎から涙が散った。「……おかあさん」

おかあさん。おかーさん。呟くように呼び掛けた。かんこは膝をつき、返事のない背中に頬を寄せた。さすり続けた。

足が勝手に階段を上る。空へ、空へ、なるべく上のほうへ、と思う。体が膨らんでたまらない。ウツ、とは体が水風船になることだとかんこは思う。毎日が水風船をアスファルトの上で引きずっているように苦しく、ささいなことで傷がついて破裂する。かんこは階段を上り切り、ドアに体を打ちつけた。そこで初めて、体は止まった。ドアノブを捻る。やはり鍵がかかっている。屋上に出られるわけもなく、かんこは頬をつけて、ドアの向こうの空を思った。しゃがみこむ。今はその気もないのに想像だけが先走った。今までこの窓から何人の生徒の幻影が落ちたろうと思う。

しばらくそうしていた。窓の外を鳥の影が通り過ぎ、かんこは、引き戻される。日の眩しさを顔に感じながら、気づくと引きずられる、とかんこは思った。あの頃から母の体は少しずつ回復した。麻痺も、記憶障害もあるが、今では一見してわからない程度にまでなっている。

腹が減っていた。朝コンビニで買ったお茶の釣り銭がスカートのポケットに入っていたから購買で何か買おうと思った。放送で呼び出されたのは、かんこがようやく立ち上がったときだった。自分の挙動が見られている気がして焦ったが、下りていくと別件だった。「小教室に行ったんだけどいなかったな」担任は書類を机の上で揃える。続けて、お母さんが迎えに来るから教員用の駐車場で待つようにと言う。

続きは2022年5月12日発売『くるまの娘』でお楽しみください。