単行本 - 文藝

なぜ、鷗外と漱石は同時代人なのか。『鷗外と漱石のあいだで──日本語の文学が生まれる場所』黒川創

【評者】加藤典洋

2015.10.05

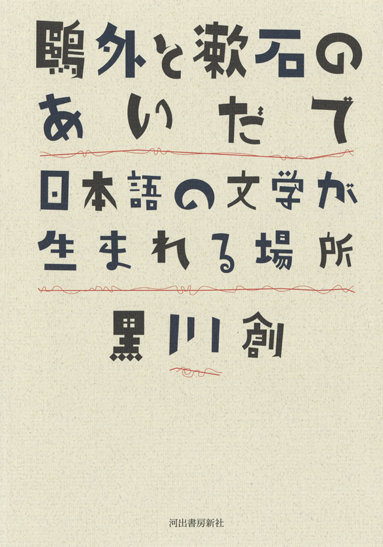

『鷗外と漱石のあいだで──日本語の文学が生まれる場所』

黒川創著

【評者】加藤典洋

なぜ、鷗外と漱石は同時代人なのか。

こういう問いを、起点とした本はこれまで見なかったように思う。

この本の主人公は、人というよりも時代と地理である。冒頭に出てくる台湾映画「一八九五」に倣えば、さしずめ、「一八九五~一九二三、東京」といったところか。

日清戦争の勝利後、科挙廃止などの大改革をへて清国から一万人にも及ぶ留学生、亡命革命家たちがやってくる。韓国からも、またベトナムからも。ざっとあげるだけでも、後、魯迅となる周樹人がおり、孫文がおり、亡命革命家の宋教仁がおり、秋瑾がおり、朝鮮近代文学の父と呼ばれることになる李光洙もいた。日露戦争が終わると、レーニンの長兄と一緒に皇帝暗殺未遂事件に関与し、サハリンへの流刑に処されたポーランドの革命運動家ピウスツキすら、一時東京に住んでいる。

このとき、日本の社会と東京という都市が、どんなに国際的なダイナミズムにみちていたか。それを、外国軍隊の基地一つ撤去できないいまの日本で想像することは、超絶的に難しい。しかし、そういう独立不羈の精神と開放性、エネルギーがなければ、あの大逆事件の「活力」も、生まれなかっただろう。また、それなしには、同じく、夏目漱石も森鷗外も、生まれてはいない。そう、この本の著者、黒川創は考えている。

国家に個人として対峙することをやめない四〇代の社会派の漱石と、国家と社会の「悪」に染まり、妖しい官能性を放つことをやめない鷗外の対照も、類書に見られない斬新さで読者に迫る。けれども何といっても本書の白眉は、著者がこの時代の核心と見る、第二章の「女の言いぶん」である。

取りあげられるのは、悪妻として知られる鷗外の後妻しげ、故郷熊本から上京し、中国の亡命者・革命家たちの宿舎の「小母さん」となって働き、後に漱石に、「そういう方であったのか」と言わしめる那美さんのモデル、前田卓(つな)、そして大逆事件で唯一の女性刑死者、管野須賀子の三人である。

しげは、後に一見たわいのない、でも心に残るガールズトークの話をいくつも残す。彼女は鷗外の母を「あの人」としか呼ばない。姑と食事をともにしない。家出する。それにほとほと困却し、鷗外は、これを暴露した「半日」を書くが、「半日」には、自分はいない、鷗外は浅い男、とそれらの作品でいっていると、黒川は読む。

そのしげも、誰からも本気には読まれず、また『草枕』で「死んで御出で」と青年を戦場に送り出す那美さん=卓も、後、一場の聞き書きを残しただけで消え、管野も、これから、というときに殺されてしまう。

しかし、「言葉というのは、そんなものかもしれないのだ。まだ、誰も、何がそこにあるかに気づかない」。でも、「その程度のものとして、かろうじて存在しているものが、後の世に続いていくということもある」。

こんな呟きが、聞こえてきて、読む者は動けなくなる。