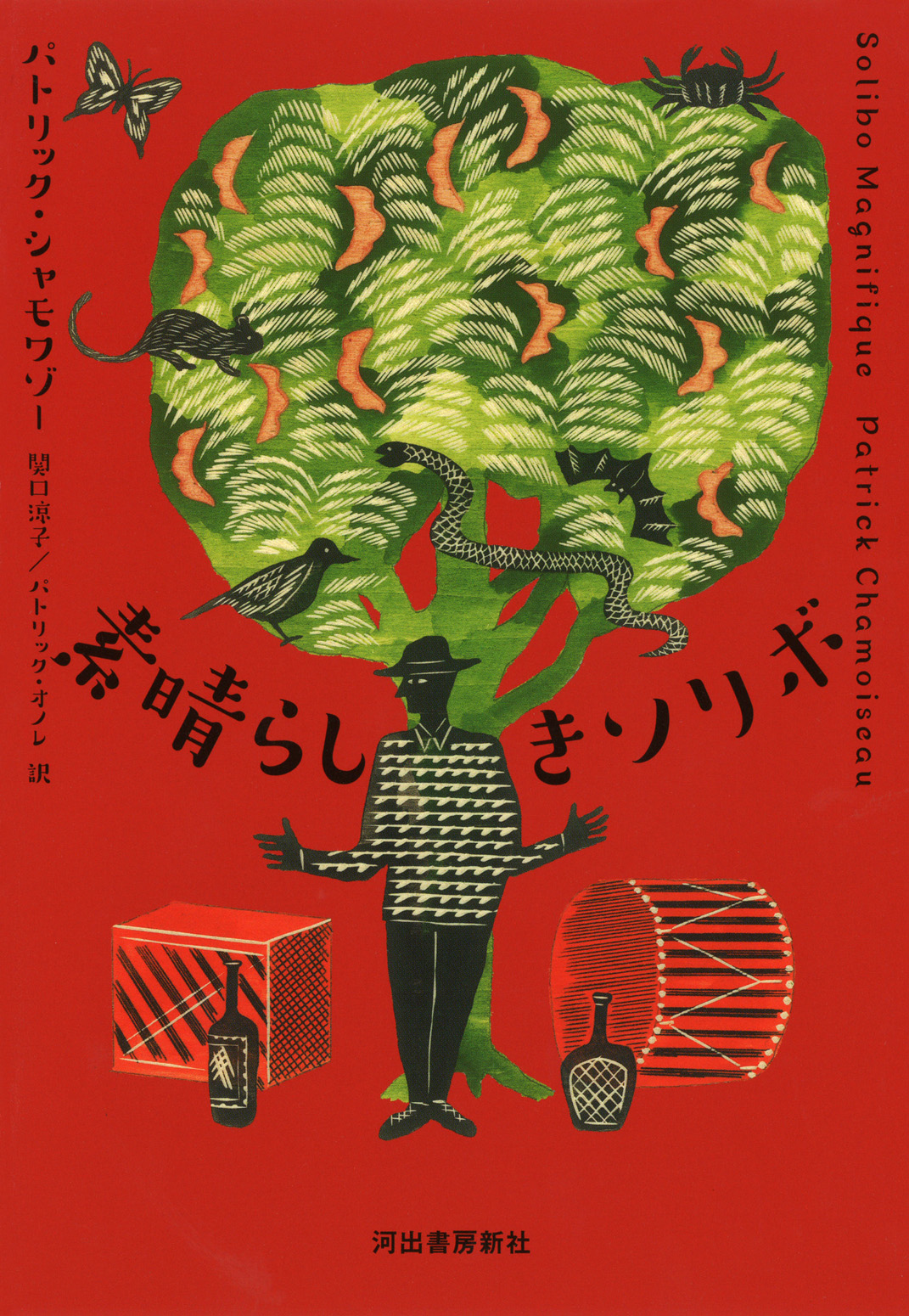

単行本 - 外国文学

第二回日本翻訳大賞 受賞式挨拶

関口涼子

2016.05.06

このたびは、日本翻訳大賞という、愛すべき語り部ソリボにこれほどふさわしいものはない賞を頂き、本当にうれしく思っています。というのも、この、『素晴らしきソリボ』という小説は、それ自体が、作者と翻訳者、書かれた作品と翻訳者の対話としても読めると思うからです。

語り部ソリボが最後に残した言葉を何とか紙の上に残そうとする、「言葉を書き留める者」シャモワゾーの姿は、原文の声をどうにかして自分たちの言葉にまで連れてこようと格闘する翻訳者の作業そのものです。困難な、そして時には不可能な行為だと分かっていながら、それでも、語りを紙の上に写し取ろうとすること。作品の中にもあるように、息が続かなかったり、リズムに欠けていたり、「声に集中すると身体はおろそかに」なり、「身振りがやっと出てくると声は消えて」しまったりしながら、それでもわたしたち翻訳者が「言葉を書き留め」ようとするのは、その声の欠片だけでも伝えられることがあると信じているからです。

わたしたちが翻訳する本は、どんな本であれ、翻訳について多くのことを翻訳者に教えてくれますが、その中でも、『素晴らしきソリボ』というこの作品、そして語り手ソリボは、数え切れないほどのことを私たちに教えてくれました。そのうちのひとつに、「複数で翻訳すること」というのがあります。

というのも、共訳者のパトリック・オノレさんのこれまでの仕事、そして私自身がして来た仕事から、それぞれが訳してきた作家やその中の登場人物たちの声の記憶を繰り出すことで、初めて可能になる言葉がいくつもあったと思うからです。さらに、作品について二人で語り合うことで、一人で考え込んでいるよりもずっと自由になり、思い切った試みが可能になったのも確かです。雑多な言葉を、それこそ総動員することで、やっと紙の上に「写し取る」ことが可能になったのではないかと思うのです。

翻訳者の仕事は孤独なものですが、今回は、共訳という作業があっただけではなく、訳すにつれて、作品の中に出て来る登場人物の声が部屋の中にこだまし始める、例外的に賑やかな翻訳体験をすることが出来ました。それもこれも、わたしたちのこよなく愛する素晴らしき語り部ソリボのおかげであり、わたしは、この賞は、パトリック・オノレさんとわたしだけではなく、ソリボ、そして「言葉を書き留める者」鳥ッ子シャモワゾーの四人に与えられたのだと思っています。

この受賞をソリボに知らせ、ティポンシュの一杯でもおごるために、フォール=ド=フランス、または新宿かもしれませんが、彼の行きつけのバーに顔を出してみたいと思っています。

———————————————————————-

日本翻訳大賞 公式サイトはこちら