単行本 - 日本文学

【試し読み】第2章『シングルファーザーの年下彼氏の 子ども2人と格闘しまくって考えた 「家族とは何なのか問題」のこと』

花田菜々子

2020.02.26

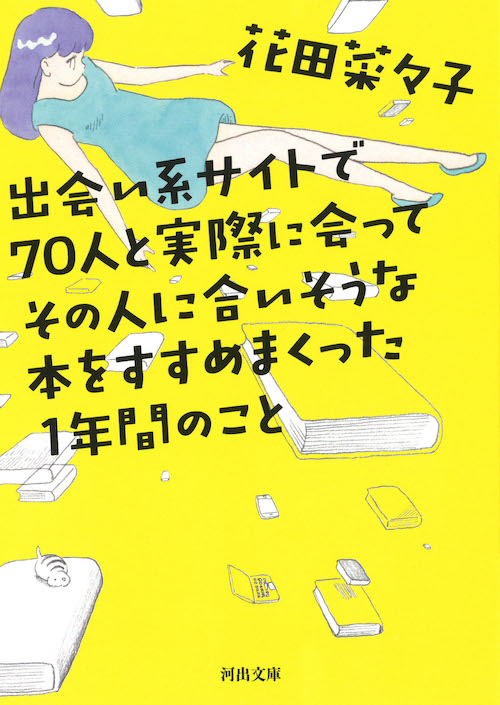

夫に別れを告げ家を飛び出し、宿無し生活。どん底人生まっしぐらのなか、「出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまく」り、その体験を綴った実録小説『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』がベストセラーになった書店員・菜々子。

転職した本屋で出会った新しい彼氏は小学生男子2人の子持ち。付き合うって何? 血がつながってなくても家族になれる? 「子どもを持つつもりじゃなかった」彼女が格闘しまくる、感動の実録私小説第2弾。#シン家族

本作の試し読みとして「プロローグ」」をアップしたところ、大反響!!

試し読みの連載が決定しました。毎週水曜日アップ予定です。

出会い系サイトで人生が動き出した菜々子の次の冒険をたっぷりお楽しみください。

本作がフルに読める!!シングルファーザーの年下彼氏の 子ども2人と格闘しまくって考えた 「家族とは何なのか問題」のことは3月下旬発売予定! 只今全国書店で予約受付中!!

第2章

夢のような本屋ではたらく

小さな「街の本屋」の店長になった

不思議な縁で、本屋の店長をやってくれる人を探しているというオーナーと出会い、ここに移ることを決めたのは、まだ店が入るはずの建物の輪郭すらない頃だった。「ここがその場所です」と案内されたのは、何の変哲もないコインパーキングで、あまりにも想像がつかなくて、思わずタヌキに化かされる昔話を思い出してしまったほどだ。

お店の名前は「パン屋の本屋」。名前どおり、この土地にパン屋と本屋を作るのだという。本屋部分は約10坪で、子育てをしている近所の親子のためのお店にしたいらしい。あまりに面白そうすぎて、話をきいたその場で入社の約束をした。

ちょうどその頃、本屋業界界隈では、京都で元恵文社一乗寺店の堀部さんが誠光社という個人書店をオープンさせ、東京では元リブロの辻山さんがTitleというやはり個人書店をオープンさせ、どちらも見せかけではなく真のかっこよさをたずさえてずしりと輝き、本屋好きを魅了していた。

大いなるミーハー心ではあるが、自分も資金ゼロのくせにその「いまどきの、街の本屋」の一端に加われるようでほくほくした。

時は経ち、オープンまで1か月。

天井のライトはまだ電気工事が終わっていないために点かず、仮にぶらさげられた裸電球の下で、空っぽの本棚に囲まれて、そこでひとりで朝から夜まで、本の発注を淡々とし続けた。オーナーが夢見る、小さな子どもとお母さんが日の光の中でゆっくり本を選べる店。その緻密な設計図を、一冊一冊を選んで補強していく。自分の小さな脳が弧を描いてこの空っぽの大きな棚とつながっていくようだ。

店の道路側には大きな窓があり、通る人たちが不思議そうな顔をして中を覗きながら通り過ぎた。

そして本の搬入日。トラックから段ボール箱が次々と運び込まれ、今までからっぽだった本棚に、ものの数時間であっという間に本が並んだ。予定の半分くらいしかまだ届いていないけど、それでもこの四方を本に囲まれて、表紙が見えるようにディスプレイした「面陳」と背表紙が見えている「差し」がバランスよく配置されて、雑誌のラックがあるこの空間は、間違いなく本屋だった。急に本屋になった。そうなった瞬間に、今まで黙って眺めながら通り過ぎていた人たちが急に窓越しに大きな声で話しかけてくるようになった。ガラスが分厚くて何を言っているのか聞こえなかったので、そのたびに外へ出て「本屋になるんです、12月1日オープンです、よろしくお願いします」と挨拶させてもらった。「楽しみにしてるね」「近所の人たちに言っておくよ」「オープンの日にまた来るね」と、みんな温かい言葉をかけてくれた。本屋が歓迎されていることを肌で感じて、幸せな気分でいっぱいになって店の中へいそいそと戻った。

しかし悲しいかな、そんな浮かれ気分は長くは続かないのが世の常だ。

オープンの日まで、毎日のように本が入荷して、それを箱から出して並べて、場所を変えて、さらに追加で発注する。どんどん売り場ができていくし、オーナーも棚の様子を気に入ってくれているようだったのでまずはひと安心だった。

けれど夜遅く家に帰って、布団に入って横になると、不安と孤独が胸の中にもやもやと広がってきて、いつも涙が止まらなくなった。

すごく具体的に心配事があるわけじゃない。出版社の人や書店員の友人の誰もが「楽しみですね」「楽しみにしてます」と声をかけてくれるけど、誰も「不安でしょ?」とは言ってくれない。わかってる。希望に満ち溢れた店のオープン前にそんな声がけをする人はいない。

「孤独だ!」と叫びたい。でも応援してくれている人がたくさんいるのだから、そんなことを言う権利がない気がした。

なぜか突然ひとりで本屋をやらせてもらえることになったけど、私にはほんとうはそんな実力はない。知識も、センスも、売り場づくりの技術も、何にもないのだ。何か人に比べて誇れるものなんてあっただろうか。何もない。ほんとうに何もないのだ。それなのに「できます」なんて顔をしていたらまさか通って、やることになってしまった。どうなってしまうのだろう。

知識があればいい店ができるというわけではないことは知っている。ヴィレッジヴァンガードにいたときも、最初は自分の知識のなさが不安だったけど、自然と解消されていくものだった。それに、知識がたくさんあるはずのベテラン店長より、何も知らないような入社2年目の若いバイトがいい売り場を作って、軽々と上を凌駕していく様子を何十回も目にしていた。それは知っているのだが、でも。