単行本 - 日本文学

生まれることは悪いことか? では産むことは? 【特別対談】川上未映子×永井均 反出生主義は可能か〜シオラン、べネター、善百合子

川上未映子 永井均

2020.05.22

昨年、毎日出版文化賞(文学・芸術部門)を受賞し、この春に英訳が刊行され、The New York Timesをはじめ、The New Yorker、VOGUE といった主要メディアに書評やインタビューが掲載されるなど、

なお、この対談の参考として「文學界」2019年8月号に掲載された、永井均さんの「善百合子の主張」も特別掲載いたします。ぜひこちらもご一読ください。

***

川上 今日のイベントは永井先生と「反出生主義は可能か~シオラン、ベネター、善百合子」というタイトルでお話をさせていただきます。私は7月に、長編小説『夏物語』を刊行しました。その物語の中で、主人公の夏目夏子という女性が、妊娠・出産を望むようになります。彼女自身はパートナーも定職もなく、年齢は38歳、またアセクシャルかどうかは自覚していませんが性交渉も不通です。そんな夏子の選択肢の中に出てくるのが、非配偶者間人工授精(AID)、つまりまったく関係のない第三者の男性の精子をもらって妊娠・出産するという方法です。日本ではそれは夫婦間での不妊治療の一環として認められている治療法ですが、欧米ではネットなどでも精子を購入し施術を受けることができます。その方法なら自分にも妊娠・出産ができるのではと考え、具体的に方法を探っていくなかで、彼女は実際にAIDで生まれてきた男性・逢沢潤と出会い、心を通わせます。そして逢沢潤の恋人・善百合子と出会う。彼女もAIDで生まれており、その善百合子が、いわゆる「反出生主義」の思想をもっている女性なんです。

反出生主義について説明をすると、大きく2つに分けられると思うんですね。まず、「生まれてきたくなかった」という気持ちを軸に、「産むべきじゃない」と主張するのが一つ。人間は愚かで、こんなことを繰り返している世界に産んでもしょうがないじゃないかと。あるいは、経済的に自分たちが生きていくだけで精一杯なんだから、子どもなんか育てられないという、資本などの条件が絡んだチャイルドフリー的な考え方。

もうひとつは、そういった形而下的なことに軸をおかず、「産む」ということ自体が倫理的ではないのではないか、というゼロ次元的な反出生主義。

「シオラン、ベネター、善百合子」と並べましたが、ルーマニアの作家エミール・シオランは一九七三年に『生誕の災厄』を書き、南アフリカの哲学者デイヴィッド・ベネターは2016年に『生まれてこないほうが良かった』を書いた。そして『夏物語』の小説の登場人物、善百合子。

中でも、「生まれてくることは害悪である」とし、初めてそれを分析しようとしたのがベネターで、それに比べると、シオランやショーペンハウアーなど文学者の言う反出生主義の手触りってふわっとしていますよね。

永井 そうですね。要するに自分が生まれたくなかったということですね。簡単に言えば、人生が嫌だ、と。

川上 そうそう。「人生はこんなにも素晴らしい!」というのと同じですよね。いっぽうベネターは、功利主義的な立場から踏み込んで、ロジックを組み立てています。私たちは生まれてきて幸せなことがある、でも不幸や苦痛もあるということを軸に論を展開していきます。たとえば、十人いるうちの九人の子どもが幸せに生きたとしても、確率的に言うとその中の一人が苦痛に満ちた人生を送る。全員が全員幸せであることはないし、自分に災いが起きなくても誰かに災いが起きたときに、それに対して心を痛めるといった悲しみや苦しみが常に人生にある以上、やはり人は生まれてくるべきではないのだという論を展開しています。

善百合子がどのような人物か、ということについては小説で確かめていただきたいのですが、「シオラン、ベネター、善百合子」の三人の主張と結論は同じはずなのに、それぞれの内容もニュアンスも異なります。この問題について語るときにやはりジェンダーは大きいですね。前の二人は男性で、善百合子だけが女性です。

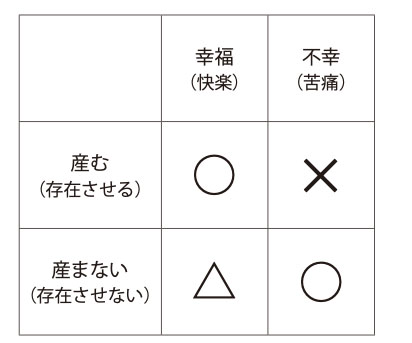

永井 まずはこの表を見てください。ここにベネターと善百合子に共通する思想が示されています。「幸福(快楽)」と「不幸(苦痛)」については、漠然と理解してください。「幸福(快楽)」というのは、なんとなく快適なこと、気持ちのよこと、幸せなことで、「不幸(苦痛)」はその逆の、なんとなく嫌なこと、苦痛なこと、というふうに。ともあれ人生にはこういう対比があって、人はみな「不幸(苦痛)」の側を避けて「幸福(快楽)」の側を得ようとしている。これが功利主義という考え方の基本前提です。「産む(存在させる)」と「産まない(存在させない)」のほうは、そういう曖昧さはありませんが、善百合子が出している、十人の眠っている子どもを目ざめさせるという比喩で表せるような意味で考えてもいいし、「善百合子の主張」にも書いたように、一人の子どもを産む場合で考えて、その子がどういう経験するか、を考えてもいい、そういう問題の広がりはあります。

この二つを照らし合わせてみると、「幸福な人生を生み出す」ことはもちろんよいことなので○。「不幸な人生を生み出す」のはよくないので×。「幸福な人生を生み出さない」ことは、とくによくはないけど、そんなに悪いわけではないので△。「不幸な人生を生み出さない」ことは、そうすべきことなので、○。

このような考え方を、ネガティブ・ユーティリタリアニズム(消極的功利主義)と言うのですが、この考え方をベネターはとっています。善百合子も理論的バックボーンとしてはこれを使っている。これはこれ自体で色々な問題があるのですが、反出生主義の議論ではこれが独特の仕方で使われるわけです。

まず第一に、「産む/産まない」というのは「存在させる/存在させない」という問題で、極めて特殊な問題なんですね。普通の問題は、例えば、人を殴って怪我をさせるとか、すでに存在している対象に対して何か変化を引き起こす、という問題です。自分を対象にする場合でも、すでに存在している自分に何らかの変化を起こす、それが善いか悪いか、という問題です。自分がこれから存在するようになることについて、なんて普通は考えませんね。ところが、ここでの問題は、これから存在するようさせる、という問題です。しかも、そのことを自分にじゃなくて他者に引き起こす、他の主体を、いわば他の自分を、存在させ始めてしまう、という問題なんです。これはまったくもって異様な問題です。

消極的功利主義の議論自体は昔からあったのですが、それをこの「存在させる/させない」という異様な事柄に適応して問題提起をしたのはベネターが人類史上最初です。彼の言っていることが正しいかどうかは別にして、視点の独自性と、しかも言われてみて確かに存在している問題であったという点で、これは非常に優れた問題提起だと思います。

生まれることの悪

永井 つまり、ここには二つの問題が絡んでいるわけです。一つは、もう存在している主体が何かを経験するとか存在している主体に何かを経験させるということではなくて、そういう経験の主体そのものが初めて存在を開始するところを問題にしている点。

もう一つは、その経験の主体の存在の問題が「存在する/しない」ではなくて「存在させる/させない」という形で、自分ではなく、他の主体の存在に適用されている点。

反出生主義は、この二つに消極的功利主義を適用して、子どもを産むことは悪いことだと主張するわけです。産まなければ〇か△なのに、産めば×も作り出してしまうからです。

そうであっても、自分自身でこれをやるとしたら、つまり「産む/産まない」じゃなくて「生まれる/生まれない」だけが問題だとしたら、この悪は生じません。「生まれる/生まれない」は実際には自分で選べませんが、選べる場合を想定できます。芥川龍之介の「河童」という小説にそれに似た状況があって、河童の世界で河童の親がお腹の中にいる子どもに生まれたいか生まれたくないかを聞くんですね。生まれたいと答えれば生まれ、生まれたくないと答えると生まれない。でも、これは状況設定があまり上手くなくて、聞かれているときにはもう存在はしてしまっているんですよね。存在したいかしたくないかを、まだ存在していない者に問うことは、そもそもできないんです。しかし、もし何かもっとうまい状況を考えて、生まれるか生まれないかを自己決定できると想定したとすると、その場合には、消極的功利主義の主張にもかかわらず、生まれることそれ自体に道徳的な悪は生じません。

子に対する「産む/産まない」は、そういう自己決定でもないので、そこに一種の越権行為という側面があることになるんです。当人じゃない人間によって勝手に存在させられてしまうわけですから。その問題が消極的功利主義の論点と接合されると、産むことの道徳的悪という主張が成立します。表の横列を見ると、「産まない」は△と○だけだから問題ないけど、「産む」には×があるので道徳的に悪いことをすることになる。この点に関しては、ベネターと善百合子の主張は似ています。

川上 そうですね。「人生、いいときもあれば、悪いときもある」みたいな話じゃないんですね。善百合子の主張の中心にあるのは、幸とか不幸とかふわりとしたものではなく、端的に「痛み」です。この表の議論は、総量の問題として捉えた場合、痛み、不幸、苦痛というものの内訳についても議論できますよね。

永井 そうですね。

川上 幸福と不幸は入れ替わったりするでしょう。苦痛と快楽の境目はすごく曖昧なわけだから、結局この前提にしている幸福とか不幸自体が危うい。ある人にとって幸福なことが、別のある人にとって不幸にもなりえます。もちろんそのときに内容がどう入れ替わっても不幸と幸福という概念は維持されるわけだから、それぞれカウントはできますけれど。

善百合子は、そういう状況や気分で左右する状態のことを問題にしていません。どちらかの量で言っているのではなくて、とにかく彼女が強調するのは、苦痛だけで生まれて死んでいく子どもがいるということ。つまり、解釈の余地のない「絶対的な不幸=激痛そのものの人生」があらわれる可能性があるし、今も多くの赤ん坊がその状態にある。その可能性がある以上は、絶対にそんな越権行為をしてはいけないと主張しています。

永井 大雑把に理解された意味での×のところに生まれる人間がどうしても生じるんですね。子どもを産むときにそこをコントロールすることはできませんから。

川上 実際に、永井先生にも私にも子どもがいますよね。先生は産んでいませんが、私は産みました。この表に相当することがひとりの一生の中で起きようが、人類全般で見たときにこの分布になろうが、とにかく私たちは常に賭けというものをする吞気な性分に生まれていて、出産というのはその最たるものだと思います。私たちが今日この場所へ集まったのも賭けの連続の結果です。たとえば今日は地震が起きないだろう、車にはねられないだろうと、とにかく楽観的なほうに賭けるくらいには鈍くできています。

永井 自分に関しては楽観的なほうに賭けていいんです。それは自由ですし、どういうわけか、普通はそういうふうにできています。でも、自分じゃないのに楽観的なほうに賭けるというのは、実はひどい話なんです。「どうなるかわかりません。でも私は楽観的なほうに賭けるからたぶん大丈夫です」と言って医者が医療行為をするとしたら、それはひどい話で、他者に対してこれは基本的に許されない。許されないはずなのに、出産ではまさにそれが為されている、と言っているんですね。

川上 そうなんです。善百合子は、出産は賭けだと言います。ただ、その賭けは誰のための何の賭けなんですか、という胸の底からの倫理的な問いかけです。子どもがいたらいいだろう、人間ってそういうもの、自分の子どもに会ってみたい、人生が楽しくなるだろう……そういった、自分の快楽が達成されるほうに賭けているのだと。そしてその賭けには、じつは親は、親自身の何をも賭けていないのだと指摘します。それは責任をとるとか、成人まで面倒みるとか、愛するとかそういうことじゃない。たとえば重篤な疾患をもって生まれ、苦痛そのものとして生きる子どもがいたとして、その痛みを親が味わうことはありません。

永井 『夏物語』の作中人物では、遊佐リカが、子どもを「何とも比べられない最大の贈り物だ」と言っています。最大の贈り物といっても、本当は自分が作っているわけですから、美しい言い方だけど、実はエゴイズムですね。

川上 もちろん妊娠のプログラムなどは自分が作ったわけではないので、すべて自前であるとは言えませんが、現代ではそこに自己決定があることがほとんどですよね。しかし同時に、すべてが一枚岩で理解できないように、妊娠と出産も、たとえば階級や文化的背景によって異なるプロセスと意味を持ちます。つまり、たとえば年収が1億円ある夫婦が複数の子どもを計画的につくるのと、貧困層の家庭で次々に子どもが生まれてくることはおなじ妊娠、出産ではない、ということです。

永井 母親になる人が自分の子どもが欲しいと思うときに、自分は利己主義だとは思わなくて、その出産が子どものためにもなるような印象を持つんじゃないでしょうか。だって、もしかしたら害悪だとか、こんな議論をしてたら、産めなくなってしまいますから。自分にとって子どもが欲しいということが本当は根拠だけど、そこは曖昧にして見て見ぬ振りをするでしょう? 夏子は善百合子の主張を聞いているのに、実際には撥ね退けている。夏子の場合は実行するだけで、自分の行為を正当化する発言はしていないですね。

川上 最後に「忘れるより間違うことを選ぶ」と言います。倫理的な発言をするのはそこだけですね。

永井 他人に訴える必要がなく、自分で決めてただ実行するだけである夏子に対して、善百合子は名前のとおり善なる人で、道徳的な原理を言葉で語る役割を担うわけですね。

川上 そうなんですが、ただ、善と正しさは、違いますよね。そこは分割して慎重に見たいです。善百合子は、道徳的正しさを訴えているというよりも、ただ彼女にとってのまぎれもない真であること──彼女にとっての善──を夏子に伝えた、という感覚を私は持っています。

正しさであれば不正を犯すことも、またそれを非難することもできるんだろうけれど、ただ真であることについての表明には、そういう下世話な応答のつけいる余地がないというか。といっても、善百合子の主張は信仰の表明とも違います。神や概念との契約ではなく、そこには生身の他者への想像力しかありません。

痛みとしてだけ生まれてくる可能性のある存在を、なぜ作り出すことができるのかとシンプルに問うています。あなたがその痛みと関係がないからといって、それって人を産んでいるように見えるけれど、殺すのと本当のところは何が違うのか? あなたの出産がたまたまそのような出産でなかったとしても、どこかでそのような出産がある以上は加担している、同罪である、というくらいまでのニュアンスを含んでいると思います。

それはもちろん世間一般的な「正しさ」は担保しないから、夏子も他の母親たちもそれを斥けることができて、今日も子どもが生まれています。

永井 出産は、その観点から見ると、無差別殺人に近いんですよね。普通の殺人は、恨みとか何かを理由にして特定の人を狙い撃ちにするわけです。しかし、善百合子の主張からすれば、産む行為は、狙うことはそもそもできないので、まったく無差別に、刺せば死ぬ人も出るけど、とにかく刺す、ということと似ていることになる。

川上 そうですね。

世界の創造、存在の創造

永井 私は「神の世界創造」との対比で説明しました。神様は世界を創るとき、こういう世界にしようと内容もデザインする。だけど出産のほうは存在だけを作り出す。これは考えると恐るべきことです。何もデザインできずに、ただ創り出して、存在だけ始めさせてしまう。だから、一つの世界それ自体を開闢させてしまう能力をわれわれは持っているわけです。

川上 永井先生は論考のなかで、「神の世界創造」を別の言葉にすれば、ビッグバンだとおっしゃいました。宇宙がバーンと始まって、まあ、存在が生まれた。無と有の境目ができたということ自体には、善いも悪いもないと。そして、「もしそうであるなら人間が他の人間を生み出すことにもそれと同じことを言える一面がある」とも書かれていますね(「文學界」2019年8月号掲載「善百合子の主張」)。

永井 デザインできない点で神以上ともいえますね。創り出された人間は自分の人生もその評価も新たに創り出すことができるし、創り出さざるをえないのですから。どういう状況にあれば幸福でどうなると不幸かは客観的に決まっているかのように功利主義者は考えますが、本当はびしっと客観的に決まっているわけではないですね。むしろ、その基準をも自ら作り出すのが人生でしょう? 他人にどんな人生に見えていても、自分の人生の意味は自分で決めることができるし、そうせざるをえない。われわれ人間は、みずから人生の価値というのものを創り出し、それと相関的に道徳規範も創り出しています。そういう意味では善百合子の主張は万能ではない、とも言えます。

川上 それは冒頭でお話しした、漠然とした「幸と不幸」の話には妥当すると思いますが、でも純粋な「痛み」についてはどうですか。もちろん痛みにもグラデーションはありますし、マゾヒスティックに受容する場合は、しばしば苦痛が快楽になる場合もあります。しかしこの場合、その苦痛はすでに痛みではありません。善百合子の主張の根拠は「痛み」です。それは人間が作りだす基準を越えたものではないですか?

永井 仏教の修行者の中には、純粋に肉体的な痛みについてさえも、痛みの苦しみとは実は痛みに伴う恐怖感などの精神的な付随物なので、それを取り去る修行を重ねると、痛みが単なるそういう感覚になって苦痛はともなわなくなる、と言う人がいて、まあ、特別な修行者にはそういうことも起こりうるのだろうとは思いますが、通常は、肉体的な痛さや生理的な気分の悪さのようなものはそういう「気の持ち方」のようなものでどうにかなるようなものではないと思います。功利主義というのは、もともとそういう「痛み」としての「苦痛」をモデルにして「不幸」を考えているので、だから逆に功利主義批判者は、人間の不幸はそんな端的な痛みのようなものではない、と批判するわけですが、それをまた逆に言えば、端的な痛みのようなものもまたあるわけです。そういうものもまたある、という点を強調するだけでも、べネターや善百合子の主張は維持できますね。

「悪の無意味さ」を超えるもの

永井 それに、たとえそうでないほうの、つまりもっと精神的な意味での「心の痛み」のようなもののほうを主として考えたとしても、「産む/産まない」の問題に関して、だから産んでよいのだ、とするのはちょっと変な話ではありますね。勝手に創り出しておいて、自分の人生なのだからすべてを決めるのはあなた自身です、と言うのは、美しい話なのか酷い話なのかわからないところがあります。

川上 人間が他の人間を生み出すことにも世界創造のビッグバンと同じ一面がある。とすれば、人間の誕生によってそこから開かれる世界そのものが生じる。そしてその死とともにその世界は消失する。他の世界と比較不可能な、唯一一回的で包括的な出来事、つまり空前絶後の出来事なので、複数の並列的共存を前提として作り出された善悪という基準で評価することができない、と永井先生は書かれています。私が引っかかるのは、「すなわちそれは本来良くも悪くもありえない。ただそれが全てであり、事実そのようであったというだけのことである」という部分です。

永井 この世界の存在それ自体はよくも悪くもありえないのと同じように、ということですが、もっと深い意味も考えられますね。子どもを産むということは、自分が関与できない新しい世界を創り出してしまうことであるけど、それはつまり、世界を創り出すどころか、世界を意志的・計画的に創り出していくような神を無計画に創り出してしまうということだ、ともいえる。親自身だって自分の親にそういうふうに創り出されてしまったわけですから、我々はみなそういう〈神的=悪魔的〉な存在であるわけです。この仕組み自体は、善くも悪くもない、ともいえるし、善くも悪くもある、ともいえるようなものでしょう。存在そのものに関しては、なぜか哲学者たちはたいてい、幸福か不幸かとかといったそういう中身とは関係なしに、ともあれ存在することそれ自体は善いことだと、存在を肯定する立場に立つ人が多いですけど。

川上 それは「ない」よりも、「ある」は「ない」を含んでいるから優位だという「神の存在証明」的なロジックですよね。

永井 そうですね。価値評価は必ず、プラスの価値評価とマイナスの価値評価が対になってあるわけです。「美しい」がプラスで「醜い」がマイナス、「大きい」がプラスで「小さい」がマイナス、という具合に。「ある」「ない」でいえば、「ある」ほうがプラスの価値で、「ない」ほうがマイナスの価値です。神は概念上、あらゆる点でプラス価値の側を最高度に持ちますから、そこから「ゆえに神は存在する」という帰結が得られるわけです。これが色々ある神の存在証明のうちの「存在論的証明」といわれる証明です。その証明が正しいかどうかは別にして、存在することがプラスの価値であることそれ自体は自明の前提とされているのですね。

川上 いったん、それを採用するとしましょう。それを踏まえて永井先生のテクストに戻ると、「すなわちそれは本来良くも悪くもありえない」──先生はアンセルムスより控えめに「良くも悪くもありえない」と言っていますよね。そして、「ただそれが全てであり、事実そのようであったというだけのことである」。これは、私、両方には使いたくないですよ。越権行為をした産む側には適用できないでしょう? つまり、この「免罪」というか「情状酌量」は、生まれさせられた人間には適応できますが、産む側には──つまり被害者には適応できても、加害者には適応できないのではないでしょうか。

永井 そうだね。そちらはあくまでも他者に対して行う道徳的主張ですからね。そこでの問題は、存在してしまうことの害悪ではなく、あくまでも存在させてしまうことの害悪ですね。だから、シオランたちの言う「生まれることは悪いことだ」の「悪い」と、ベネターたちの言う「産むことは悪いことだ」の「悪い」では、「悪い」の意味が違うんですよね。「生まれないほうがよい」と「産まないほうがよい」でいえば「よい」の意味がね。漢字で書くと、前者は「良い」または「好い」で、後者は「善い」となりますね。「悪い」のほうだと同じだけど。そこのところをベネターも善百合子もはっきり分けていない。分析してみると、二つの要素が合体して、そこに隠された特殊な悪が存在していることが見えてくるんですよね。

川上 人が生まれる、新しい命が生まれるということは少なくとも二方向から言えるわけですよね。Aが産むという行為、Bが生まれさせられたという行為が重なっている。永井先生のおっしゃる、存在を始めさせる越権行為、開闢は神と同じだから善も悪もない、というのを私はBには適用したいんです。このロジックでいえば、私は生まれてくる存在を肯定したい。というか、肯定しかできないし、そこにどんな評価を持ちこんだとしても、存在を始めさせられた側にいかなる非もありません。でも先生は、Aのおこなう開闢もまた善悪の評価にはないとおっしゃっているように読めます。

永井 なるほどね。その点について言うと、産むということにある特殊な悪が隠されてあるというのは本当のことだろうと私は思います。これは「構成的な悪」と言ってもいいようなものですね。構成的というのは、それの存在こそが何かあるものを初めて創り出している、という意味です。たとえば将棋をするには将棋のルールに従わざるをえない。将棋のルールこそが将棋というものを初めて創り出しています。つまり、ルールが将棋を構成しています。将棋で勝つためのルール、いわゆる定石のようなものは、それが将棋を初めて創り出すようなものでなくて、あくまでも将棋を「良く、好く」やるためのルールなので、こちらは統制的なルールといわれます。構成的な悪というのは、それに従うことが我々のこの世界を初めて創り出すような、その意味では避けることのできない根源的な悪、という意味です。

とはいえ、これは難しい話です。なぜなら、その根源悪を悪と呼ぶということ自体が、そうやって構成された世界の中で作られた話だからです。そもそも我々は道徳的価値評価であらゆるものを評価しますよね。政治的な問題や芸能人の言動などなどについて悪口を言ったりするときでも、ただ嫌だとか嫌いだと言っても話にならないので、道徳的価値評価を挿入するんですよね。それは我々が作った文化のあり方で、特に近代以後は万能になった。だから当然、善百合子もそれに則っている。道徳的価値評価という絶対に強いものを使って、現におこなわれていることを非難しているのだから、当然強いのだけれど、でも、あえて言うなら、それは単なる道徳的価値評価にすぎないともいえる。そちらのほうがこの世の中をうまくやっていくために付け加えられたものなんですよ。そういう統制的な規範によって構成的なものを批判することができるのか、という問題があります。もちろん、それをあえてやっているからこそ極めて興味深い問題提起になっているのですが。

反出生主義の主役は誰か

川上 十年前に永井先生と私の小説『ヘヴン』について、「ニーチェとニーチェを超えた問い」という対談をしました。ニーチェや、たとえば『ヘヴン』の百瀬が言っていることって、やっぱり人間的な道徳的なレベル、つまり「この世の中をうまくやっていくための話」じゃないですか。ニーチェが問題にした善悪については、私たちが作っている文化の側面だけで話ができるように思うんです。加害者である百瀬は自分の行っている行為、つまり悪について「すべてはたまたま」だと言います。加害すること、つまり「悪」に理由などないんですね。ただ、私はカントの定言命法の何も言ってなさがずっと気になっているんです。私たちは正しいことをせよ、行うことは正しいことになっている、というあれらの物言いに、「悪の無意味さ」以上のものを感じるんですよ。つまり、カントの提唱する正しさや善さみたいなものの、この世で悪だと思われているものを越えた底なしの空虚さ、ゆえの、圧倒的な強さというか……私はこの十年、それについてずっと考えています。それを念頭に、出産というもの、私たちの文化以前に存在の前提になっている出産、命について考えたときに……やはり、こうして現に存在してしまっている私たちには決して見えない、言えない、善悪をめぐる決定的な何かがあるんじゃないかと思ってしまう。

永井 おそらく、それは正しい直観だろうと私は思います。そして、その見えない何かを、まだ誰も抉り出していないような気がしています。

川上 さきほどお話しした、産む行為をおこなう存在Aも、初めから産むだけの存在じゃなくて、産まれさせられているんですよね。

永井 その連鎖がありますね。

川上 私はAの産むという行為には、善悪の評価にないという論を適用したくないと思ったけれど、だけどこの人もビッグバンで存在が始まっているから「情状酌量の余地あり」となるのか……。

そう考えると、反出生主義は誰のための思想なのか、ということになる。反出生主義の主役は誰なのか、真の当事者は誰なのか。先生にお聞きしたいんです。私たちは生まれてきた子どもたちに対して、すべての生まれてきている命は生きるに値するのだと言いますし、私も心からそう思います。でも生まれていない、河童でもない、言語をもっていない、まだ存在もしていないものに対して私たちは、産むべきじゃない、生まれてくるべきじゃないという話をしている。そしてこの議論は成立しているように見えるんだけれども、結局は反出生主義って誰の話なんでしょう?

永井 うん。そこはちょっと不思議なところで、生まれてくるべきでないものなんてないんですよね。生まれてくるべきでないものなんてないと言うと、ふつうは、誰でも生まれてくる価値はあるのだというような意味に理解されてしまいますが、そういう意味ではなくて、生まれてくるべきでないような何かがあらかじめ存在しているなんてことはありえないという意味で。つまり、『河童』の芥川龍之介がとらえそこなった問題ですね。それにもかかわらず、産むべきでないというほうの主体は存在しいて、そこが「神的」といわざるをえないところですね。

川上 そうです。だからやっぱり産む側の問題になる。

永井 そうなると、これは道徳的問題に変形されざるをえないんですね。もともとは存在の問題ですから根源的な道徳以前の問題がそこにあるにもかかわらず、この問題それ自体は道徳的問題なんですね。

川上 やっぱり形而下の話ということになりますか? 形而下の論理を使いながら形而上の問題を扱っているということになりますか。

永井 そうも言えますよね。他に例のない、とても不思議な接合の仕方がここにあるんですよね。

川上 だいたいは逆か、形而下の論理で形而下のことを捌くことが多いので。しかし「反出生主義」というと、多くの人が嫌いだとか甘えだとか、感情論と根性論で回収してしまう。相田みつをの「人間だもの」と「親の心」で乗り越えるというか、安心するんですよ(笑)。

永井 いや、それはむしろみんなが見ないようにしている真の哲学的問題がそこに隠されているということの証拠ですよ。人間社会というもののあり方や我々の人生の意味というものを考えるうえで非常に重要な問題で、しかも論理的な仕組みもちょっと普通とは違っていてそういう意味で面白い問題点が、そこにあると思います。

川上 反出生主義の主役は誰かと言うならば……存在することを含む無?

永井 存在する可能性を含む、ですね。

川上 存在する可能性を含む無、としか言いようのないものになりますね。しかし、さきほども言いましたが、ここには何かがあるような気がしてなりません。天使がそのまま堕天使になるように、極まった愛が憎しみと見分けがつかないように、あるいは生殖という行為のある部分に、無差別殺人の原理に近接する瞬間が存在するように──いま私たちが「善さ」という概念や言葉から想起するものは、じつは根源的な悪が隠蔽されることによって成立している「何か」なのではないでしょうか。

永井 そのことを逆から言えば、「産む」ということに含まれているある秘密が、そこからむしろ逆に、そもそも道徳的な善悪とは本当は何であるのか、という問題を逆照射してくれる可能性すらある、と私は思います。

初出:「文藝別冊 川上未映子」

(2019年8月3日に丸善丸の内本店にて行われた『夏物語』出版記念トークイベントを再構成)