単行本 - 日本文学

身に覚えのある未来『消滅世界』【評者】小島慶子

【評者】小島慶子

2016.03.08

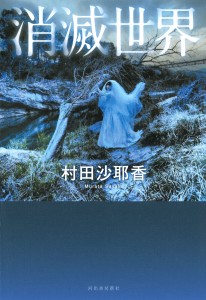

『消滅世界』

村田沙耶香

【評者】小島慶子

身に覚えのある未来

びっしりと産み付けられた虫の卵を見てギョッとしたことはないだろうか。親虫は本能のままに産卵したのだろうが、私はその母虫の執念よりも、母虫をそのように生かしめている摂理が怖い。

『消滅世界』は、そうした下等な、つまり感情がないとされている生き物と私たち人間が何ら変わりない存在であることを突きつける。「我々は性欲に振り回される野獣ではない」といろんな理屈をこねて繁殖の衝動を正当化してきた果てに見えるのは、赤ん坊が作物のように整然と並ぶ風景である。

ついに快楽と生殖を分離することに成功した人類は、セックスからも、家族という名の所有欲からも自由になった。それが実験都市「エデン」だ。コンピュータで選ばれた人々が年に一度一斉に人工授精を行い、生まれた子供は人類が共有する「子供ちゃん」になる。すべての大人はすべての子供の「おかあさん」なのだ。

子供が誰かの持ち物みたいに透明な存在として扱われ、事実そのように親に私物化された子供が絵に描いたようないい子を生きて壊れていく今の日本の風景から、すべての名前を取り除くと、そっくりエデンの風景になるだろう。けれどエデンは今の日本と違って、大人も子供も温かで安定した愛情に満たされているようだ。ならば欲望に名付けをしたところから、呪いは始まったのか。

エデンでは子の私有を認めない代わりに、誰もが大きな命の一部として平等な立場を与えられている。人々は誰かを所有したいという欲望や、所有するがゆえの苦しみから解放され、性欲は単なる排泄行為として処理される。女性の子宮は人類の子宮であり、男性ですらも人工子宮で自ら「命を繫ぐ媒体」となり、大いなる命の種を宿す。

私は妊娠した時、子供の入った腹をいろんな人が撫でたがるのを知って、ここはもう私の下腹ではなく公器なのだと衝撃を受けた。その実、排卵、受精、着床から分娩に至るまで、生殖のどの段階においても私の意志が反映されることはなく、なすすべもなく腹を膨らませ、血を滴らせて新たな個体を排出したのだ。それこそが我が身が種の公器であることの何よりの証拠だろう。エデンはしかしそれを女だけに課すことはない。主人公・雨音の夫であり、恋の苦しみから自由になるためにエデンに移り住み、人工子宮で出産した最初の男性となった朔は「僕たちはついに楽園に帰ってきたんだ」と恍惚とする。

雨音は、母性愛で性欲を正当化する母親を嫌悪しながらも、他者と繫がる手段としての性交を諦められない。彼女は、すべてのセックスは自慰ではないかという問いに苦しむが、私たちにも確たる反証はないはずだ。性愛を快楽と所有欲と繁殖の衝動とに分解した整然たる世界で消えていくのは、他者ではない。欲望の主体である自分自身だ。そこは正しさという名の狂気に満ちた世界だが、自分探しに疲れた果てに行き着く未来は、こんな場所なのかもしれない。