単行本 - 日本文学

【イベントレポート】少年十字軍はなぜ恋をしたのか? ――アナキスト、作家に訊く【早助よう子×栗原康】 - 3ページ目

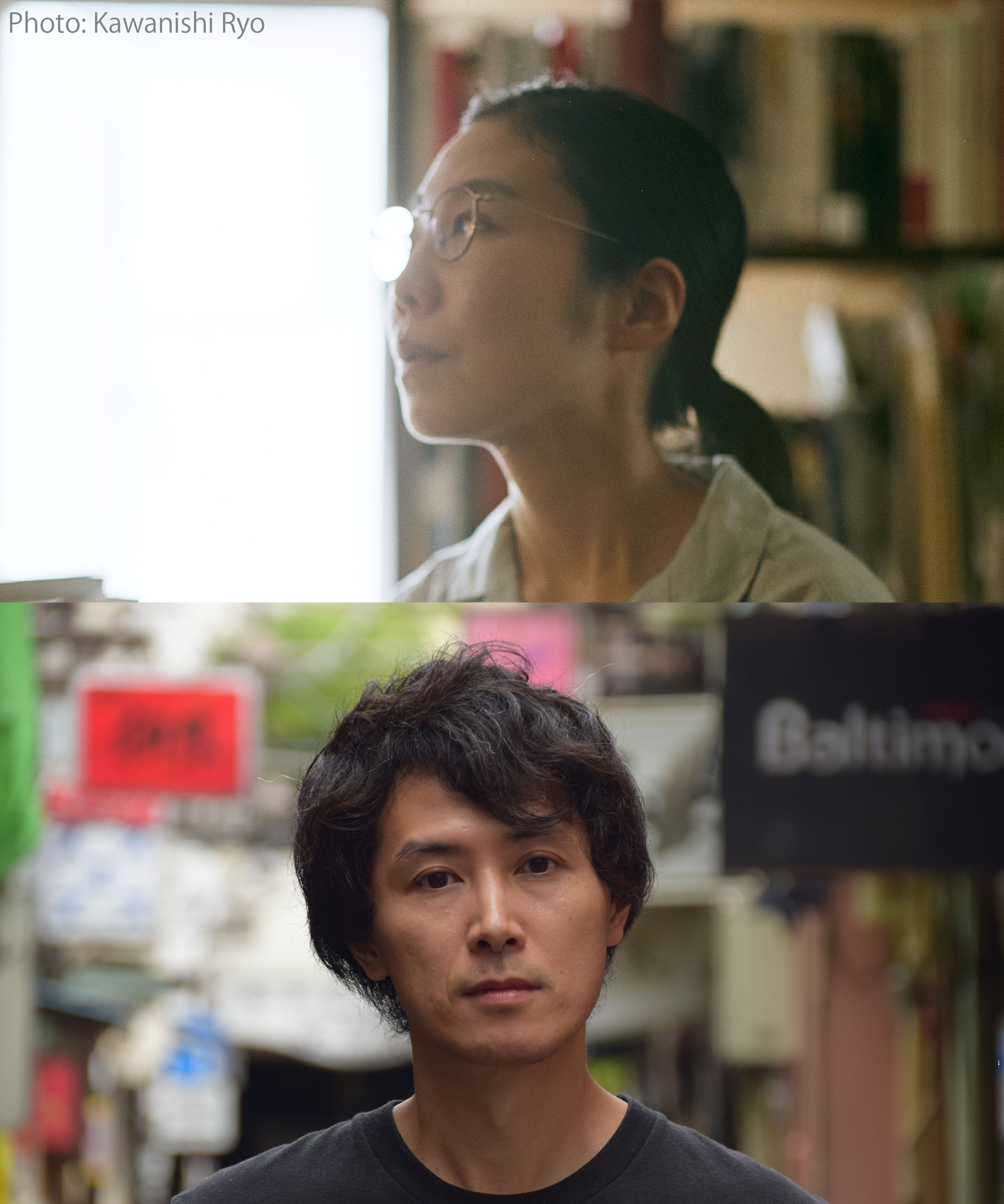

早助よう子・栗原康

2021.01.15

■米騒動の疾走感

早助 次は「犬猛る」という作品なんですが──、

栗原 大好きです。

早助 ありがとう(笑)わたしも、思い入れのある作品なんですけど、あらすじを紹介しますね。「幼い頃に目撃した大きな事件(「米騒動」)が、その子の後半生を変えてゆく」

栗原 来ましたね、米騒動。

早助 来ましたか。じゃ、栗原さんが面白いと思った箇所を読みたいと思います。

海から流れよるものと海へ流すものとがあって、漂着するのはたいていが御神体かそれに準ずるもの。エビス様、デクサマ、コマイヌ、大黒様、観音様、サメ、クジラ、水死体。水死体があがれば豊漁の先ぶれ。流すものは災禍。虫おくりもしたし、子どものほうそうよけの赤い紙や赤刷りの絵本、玩具、赤い面、赤い装束も流した。そういうもののなかには波間をただよううちに罪が消えてもどってくるものもある。

出典「犬猛る」(「恋する少年十字軍」収録)

早助 風景描写です。海辺の町が舞台なんですね。

栗原 これも早助さんの作品の特徴のひとつかなと思うんですが、名詞がばんばん羅列されて、それが暴走していく。この出し方が、すごいですよね。「エビスさま、デクサマ、コマイヌ、大黒様、観音様、サメ、クジラ、水死体」、──水死体?

早助 海から流れ着く水死体は、海の近くの町の歴史なんかを読むと、特別なものらしいですよ、やっぱり。

栗原 それまで地の文、風景描写なんかを読んでいるんですけど、名詞がわーっと羅列されたときに、びっくりして。ぜんぜん違う異世界に連れて行かれた気がして。

早助 好きなんですよね、羅列するのが。なんでですかねえ。小さいミニチュア家具の入った、おもちゃの家をあけて眺めるのが好き、みたいな感じで。細々としたものがごちゃごちゃと入っている景色が。これ以外の作品でも、やっていますね。

栗原 さあここから、という時に名詞の羅列がきて、なんというか、ぐにゃぐにゃ、っとするんですよね。たぶん、主語も述語もないから、っていうのもあると思うんですけど。誰が、っていう主体もないし、いつ、っていうのもないし。でもだからこそ、著者のイメージの世界というか、まだ形になる前の、こういうものです、とも言えないようなイメージの世界がバーっと氾濫して来る。そういうところに「おおっ」と引きずり込まれます。米騒動の話だから、「米がなくて貧乏で、食えなくて決起しました」と普通は読み解いていくわけですね、そういう描写も作中にあるんですけど、名詞がバーっと出てきて、ぐにゃぐにゃぐにゃ、とした瞬間に、誰が何なのかよくわからなくなっていく。貧乏人、というアイデンティティや、主体性すらも崩れていく。そういうところに早助さんのアナーキーな部分が現れているな、と思います。……(照れながら)一応、アナキズム研究者なんで、言ってみました(笑)

早助 そういえばそうでしたね。やけに、アナキズムに引っ張っていこうとするな、と思っていました。

栗原 ははは。

早助 次は、栗原さんに朗読をしていただきます。栗原さんは詩吟がご趣味で、喉がいいんですよね。

犬と母は合流し、母の合図で愉快げに吠えたてた。 アァーッ。 アァーッ。 それは、楽しい、楽しい、と言う意味だ。母にはこんな豊かな詩情もいたずらっぽさもあった。長年犬に調教をほどこしていたが調教したかのようにみせかけて実は代々のエスたちのからだに宿る野性を盗みとっていたのかもしれない。ただひたすらうれしく有頂天に母は浜へおり波うちぎわを走り砂に足をとられて転倒しすぐにおきあがってまた走る。砂は雨にぬれて締まっている。海鳴りがして波はさかまく。暗い海岸線の先に浮かぶそこだけぼうっと明るい新地をめざして走る。

出典「犬猛る」(「恋する少年十字軍」収録)

早助 ありがとうございました。

栗原 お恥ずかしい限りです。「アァーッ、アァーッ」っていうのが読みたかったんです。ここはどんなシーンですか?

早助 「犬猛る」は米騒動が前半の大きなポイントで、米屋にみんなで押しかけるわけですが、その押しかける群衆から、主人公のお母さんがフッと抜けて、走り出すっていうシーンです。これは史実なんですが、米騒動に参加した女性たちは、犬を使って、船から米を港にあげる仕事をしていたんですね。犬と一緒に荷車を引っ張ったり押したりして米を運んでいくんですけど。

栗原 いいシーンですね。疾走感があって、お母さんがケモノになっていくところがよく出ていて。早助さん、犬、好きですよね?

早助 好きですね。

栗原 犬がいれば怖いことはない、と。

早助 ええ、犬がいれば何も怖いことはない。ちなみにこの「アァーッ、アァーッ」っていうのは、栗原さんのお書きになったものからお借りしました。

栗原 「俺もよく使うな」とは思ってたんですけど(笑)

早助 前々からいいな、と思ってたんですよ、下品なところとか。

栗原 この後、「米騒動」じゃなくて、お母さんが単に武装蜂起するんですよね。

早助 確かに米騒動じゃないですね、言われてみると(笑)

栗原 「コメをタビにだしてもらわれん」

早助 このセリフは史実で、米屋に押しかけたときに本当に言ったみたいです、いいですよね。「タビ」っていう、この地方独特の言い回しで。

栗原 いい言葉ですよね。このあとお母さんが鉄砲を持って金持ちどもにぶっ放して──、

早助 それは創作ですね(笑)

栗原 最後、「エス」も殺られちゃうんですよ。「ああエスや。おまえ撃たれたかい」。読んだ時、号泣してしまって。

早助 そんな嘘をつかなくても(笑)

栗原 「ああエスや」、ですよ!

早助 ありがとうございます(笑)

栗原 キルビルっぽいというか。河内十人斬りとか、作中に出てきますけど、そういう風にも読めて劇的で面白いな、というのもあったんですけども。でも、「コメをダビにだしてもらわれん」でただ鉄砲をぶっ放しちゃったっていうところが、逆に米騒動っぽいな、と思いました。

早助 脈絡ないですもんね。

栗原 最初は食うに困って、みんな、米を奪っていたんだけど、最後は米屋、燃やしはじめたりしますからね。何やってるんですか、みたいな。そういう米騒動の雰囲気みたいなのを、このシーンから感じました。

■地図を変える、風景を変える

早助 では次に行きましょうか。次は「ポイントカード」という掌編で、これはあんまり短い作品なのであらすじを説明するのが難しいんですけど、「十年後のことを書いて欲しい」という依頼を受けて書いたものですね。

あらゆる感情は、まだ可能だろうか。人類にどれだけの時間が残されているのだろうか。貧困と搾取、感染症と環境汚染、収容所キャンプと電化された治安維持をかいくぐって、人は生きていけるものなのだろうか。

出典「ポイントカード」(「恋する少年十字軍」収録)

栗原 「貧困と搾取、感染症と環境汚染、収容所キャンプと電化された治安維持」って出て来ますよね。この作品自体にはポイントカードで人間の良し悪しを評価される仕組みが書かれているんですけど、十年後のことというより、これ、今じゃん、という気がしました。

早助 この作品を書いたのって、六年前くらいなんですが、あの時って、ツタヤカードがさ……、

栗原 そうだ、ありましたね。

早助 今でこそキャッスレス化が進んでクレジットカードで支払うからどうなっているのかわからないですが、どこ行っても会計のとき、ツタヤカード持っているか、って聞かれる時期がありましたよね。わたしは持っていなかったんですけど、当時はあんまり聞かれるから、「なんでみんな、こんなにポイント貯めてるんだろう?」って。そしたら知り合いが教えてくれて。「あれは自分の葬式で、それまで貯めたポイント数を発表するためなんだよ」(笑)

栗原 (笑)でも、十年後が来てみたら、まじでリアルという。中国とか、完全にやられてますしね。ちゃんと経済活動やって働いてたら、ポイントが上がって、優遇措置が取られるとか、デモをやったら道徳的に悪いことだからポイントが削減されるとか。そこに加えて、最近だとコロナでオンライン化されちゃってますからね。日本だと、まだCOCOAとか、「ププッ、なにそれ?」って感じですけど。人がどこでなにをやったのか、というのがデータ化されて全部把握されてしまっている。情報化された地図の中で人が動く状態になって、逃げ場がない感じだったりするのかな、と。それで、早助さんに聞いてみたかったのが、非行少女コロナで……あ、モニカか(笑)

早助 (笑)それも面白そうですよね、「非行少女コロナ」。

栗原 怖そうですけどね(笑)

早助 グレちゃってね。

栗原 あとがきでも触れてましたけど、本全体のテーマとして、「逃げる」とか「移動する」ってあるじゃないですか。いまコロナの感染拡大という状況の中で、早助さんにとって「逃げる」とか「移動する」って、どういうイメージになっていますか。

早助 コロナに関していうと、「逃げる」って、いったいどこへ、という感じだったりするかなあ。

栗原 「逃げる」が「引きこもる」だったりしますからね。

早助 いま、新しい小説書くためにノートを作ってるんですね。「恋する少年十字軍」を書いた時って、「逃げる」っていうテーマがつきまとっていたんですけど、今度は「収容される」ってことをテーマに書きたいなと思っていて。収容所とか。ソルジェニーツインとか、大岡昇平の捕虜になった体験記とか、ハリー・ポッターとか、参考になるかな、と思って読んでいますね。ハリー・ポッターは魔法学校なので、厳密には収容所じゃないですけど(笑)いまは「逃げる」っていうことよりも、「閉じ込められる」とか、「一箇所にとどまり続ける」とか、そういうことに興味が向いていますね、そういえば。

栗原 僕は、震災の時も含めて、あんまり「移住」って考えたことないんですよね。地方に住んでいる人をみると憧れもあるんですけど。最近だと、山形の鶴岡で山伏やっている友達とか。彼は僕らの感覚とちょっと違って、「山に住んでいる」。山菜を取って食ったりするんですけど、道を平面で考えていない。なんかわからないんですけど、斜めで考えているんですよ。あ、山菜あった!とか。なんでわかるんだろう?って。違うものが、違う道が見えている。「地方ってすげーな」と思って帰ってきたんですけど。でも、埼玉にいても、似たようなことってあるのかな、と。っていうのは、最近、地域猫を世話してて──、

早助 あー、あの、ブサイクな……(笑)

栗原 可愛いんですよね(笑)餌をやるようになって、家の近所を回るようになったんですよ。「いないかな?」と。猫に誘われるようにして。それまでは、コンビニ行く、とかスーパーに行く、という意味での道路しか見えてないんですよ。でも猫と出会ってからは、空き地とか、草むらだとかが見えるようになったんですね。暗闇で目がピカーッと光って、こっちが「おおっ」ていうと、向こうから「にゃー!」と走ってくるんです。同じ場所なんだけど、違う道が見えはじめた。──僕、前に、住んでるアパートの駐車場でタバコを吸っていたら、張り紙されたことがあって。「不審者出没」「キケン」とか。

早助 夜中に吸いに出るから。

栗原 「嫌な人がいるなあ」って思ってたんですけど、どうもその張り紙をした人が、“猫おばちゃん”だったらしくて。

早助 ああ、じゃあ……、

栗原 (うなずいて)いい人なんじゃないかな、と。人も、違う見え方がしてくる。

早助 地域猫を世話している、と栗原さんは思っているかもしれませんが、実は猫に地域やすしとして飼われているんじゃないですか。

栗原 そうか……。実は俺がアパートに監禁されているだけかもしれないですね(笑)

早助 猫が栗原さんを外に連れ出してくれている。景色も変わった。

栗原 確かにそれまで引きこもっていて、出なかったですからね。

■カタストロフへの視線

早助 それではここで、イベントを見ている方からいただいた質問に答えたいと思います。

司会 まず一つ目ですね、「栗原さんの学生さんに酷評されたというのは、どの作品でしょうか」。

早助 (笑)

栗原 なんだっけ? ……「ジョン」(デビュー作)かな?

早助 「ジョン」ってそんなに悪かったっけ?(笑)

栗原 ははは。

早助 ごめんなさい、反応の方は覚えているんですが……。

栗原 俺、うおお、学生ども〜!って、思ってましたよ(笑)

早助 いえ、栗原さんの学生さんたちは本当にしっかりしていて、酷評したあとは、ちゃんと励ましてもくださるんですよ。

司会 では次の質問です。「作品は、発表までにどのくらい直されますか、推敲はどのようになさっているのでしょうか」

早助 作品によりけりなんですが、推敲は、許される限りしたいですね。ずっと直していたいんですけど、でも雑誌の発売スケジュールだったり、編集される方の都合もあるので、必死で抑えています。

次なんですが、今日はここに栗原さんの担当編集者さんがいらしていて、質問をくださいました。「シュンテン、トセイ(兎声)など、変わった名前が出てきますが、どこからつけるのですか?」

この、ウサギの声、と書く名前の登場人物は「犬猛る」に出てくるんですが、私もどう読むか決めていなくて。雑誌に出た時は、読み方を決めた方がよい、ということでルビを振ってもらったんですが、単行本にするときは取ってもらいました。彼は、ちょっと変わった人物として登場するんですが、この世にないと言われているもの、ということで。「瞬点」は、「恋する少年十字軍」に登場しますが、これは閃きです。ちなみに、「非行少女モニカ」の主人公「モニカ」は、映画のタイトルから頂戴しました。さっき、名古屋が私にとってニュートラルな街で、作品の舞台にしやすい、という話をしましたが、自分の中でニュートラルな登場人物の名前をまだ見つけていなくて、いつも名前をつけるのは大変です。でも名前っていうのは小さい呪いだと思っているので、考えてつけますね。

栗原 では、僕からも質問を。「無希望」って言葉を使われていますよね。

ねえ、教えて。無希望の社会に生まれるって、どんな気持ちがするの。それって、どういう気分なの、

出典「ポイントカード」(「恋する少年十字軍」収録)

栗原 早助さんの文章って、カタストロフがあって、もうおしまいじゃあ、という感じもあるじゃないですか。僕は大好きなんですよ、カタストロフを突きつけられると、ゼロになった、空っぽになった、好きなことができる、イエーイ、という感じがあって。ノーフューチャー、となった時に、わーっと喜んでしまう。絶望をして将来に希望が持てないというのではなくて、単純に、将来なんてどうでもいい、好きなだけ動ける、と。結構、直球で、バカなんですよね。三月末くらいに、コロナが感染拡大したときも、「人類、滅亡かも」と聞くと、「ようーし」みたいな(笑)「お前が死ぬんだよ」って言われても、「ああ、いいっすよ」と。──なんで喜んでいるのか、全然わからないんですけども(笑)単に喜んでしまう。早助さんの書く文章にも、共通しているところがあるなと思うんですよね。終わりを突きつけられた時に、そこから思考しまくる、というか。ものを考えて動き回っている感というのが、文章のなかに全部出てるんじゃないかなと。でも、「カタストロフ、イエーイ」ではないですよね。もうちょっと繊細な考えがあってやっているのかなと。例えば、3・11以降、どんなことを考えながらこの言葉を使っていたのか、その辺を聞けたらと思います。

早助 うーん。わかんないですね。

栗原 (笑)

早助 今、感心しながら聞いてたし、うなずくところも多かったんですけど。この十年というと、28歳から38歳か……なんか考えてたっけ?

栗原 ははは。

早助 そんなにカタストロフ書いていますかね、私は。

栗原 カタストロフという言葉は使っていないと思うんですけど、例えば「恋する少年十字軍」だと、爆弾を抱えた少年に出会って、主人公も、ある種、そう(テロリストに)なっていく。これまで描いていた将来が閉ざされていくわけです。でも、あらすじの紹介で「幸福になっていく」とありましたよね。主人公も考えて動いている、っていう感じではないんでしょうけど、そこからしゃかりきになって動きまくっている。「犬猛る」も同じ感じですよね。お母ちゃんの蜂起とか、終わっているじゃないですか(笑)

早助 (笑)ホントですね。

栗原 でもそこで、単に止まるんじゃなくて、主人公の娘さんは違う形で生きはじめる。それはいわゆるハッピーな未来ではないんだけども。その、ぐにゃぐにゃしながら動いていく様だったりが──、

早助 そうか。いま栗原さんから、いわゆるハッピーな未来ではないんだけども、っていう話がありましたね。これは私の弱点なんですが、私、女性主人公を不幸にできない、という大変な欠陥があって。

栗原 欠陥ではないんじゃないですか(笑)

早助 全員、幸せになってもらっているつもりなんですよ。カタストロフを書いているつもりは全然、ないですね。わたしの思う美しい人生を、一生懸命、書いていますよ。

栗原 俺も、冒頭のあらすじ説明で、「そうか、これは幸福なのか」と思いましたけど(笑)

司会 さて、質問が来ています。「「二つの幸運」の元ネタはなんですか?」

早助 「二つの幸運」は掌編なんですけど、スランプの時期に通った朝日カルチャーセンターの、文芸評論家の池田雄一先生のクラスで提出した作品を、今回収録しました。元ネタは、友人から聞いた話ですね。彼が、吉本隆明さんに会いに行った話を脚色して書いてみました。

司会 次の質問です。「この作品は、ほとんど直さず掲載された、あるいは編集の方と非常に困難な対話を得て掲載された、というような逸話などがあれば伺いたいです」

早助 「犬猛る」なんですが、主人公のお母さんが死んでからの後半の部分は、なんども書き直しをしました。最初は全然違う話になっていたと思います。ひとり殺したからには、誰かを誕生させねば、という私の強迫観念から、荷役犬のエスに仔犬が生まれたり(笑)そこは編集の方が「いや、別に仔犬が生まれなくても大丈夫ですよ」、と。

栗原 わはは。生まれててもいいじゃんねえ(笑)

早助 でも、わたしも「その通りだな」と思って(笑)

(2020年11月22日、toi books主催のオンラインイベントより)